Interview with JO NAGASAKA/ Schemata Architects —part 2

2/2

完璧な竣工写真を撮ることを目指すのではなく、“育てていく建築”をつくる

— Jo Nagasaka / Schemata Architects

photography : Takumi Ota

words : Reiji Yamakura/IDREIT

この記事はインタビュー後半です。前半はこちら「Interview with JO NAGASAKA/Schemata Architects —part 1」

続いて、10年ほど前の仕事ですが、現在の考え方に通じるデザインの端緒があるように思い、千葉県の急傾斜の山間で手掛けた住宅「HANARE」のデザインについて聞かせてください。

1年のうち1/3ほどを過ごす家を建てたいとのことで、クライアントが敷地を購入した後で依頼を受けました。設計上の要件としては、敷地の西側にある湖を室内から見たいこと、周辺とある程度の距離感が欲しい、という2点。また、デザイン上の要望ではありませんが、クライアント自身が家づくりの過程に直接関わり、理解しながら家づくりをしたいという理由から、分離発注が望まれていたことも設計に大きな影響がありました。

急斜面の土地を見たときは驚いたのでは?

はい(笑)。接道していない山中の敷地のため、建築を立てる確認に始まり、等高線に沿うような工事動線の確保、電気、ガス、水道を引くことを含め、時間が掛かったプロジェクトでしたし、この規模の工事を分離発注するというのも初めての経験でした。

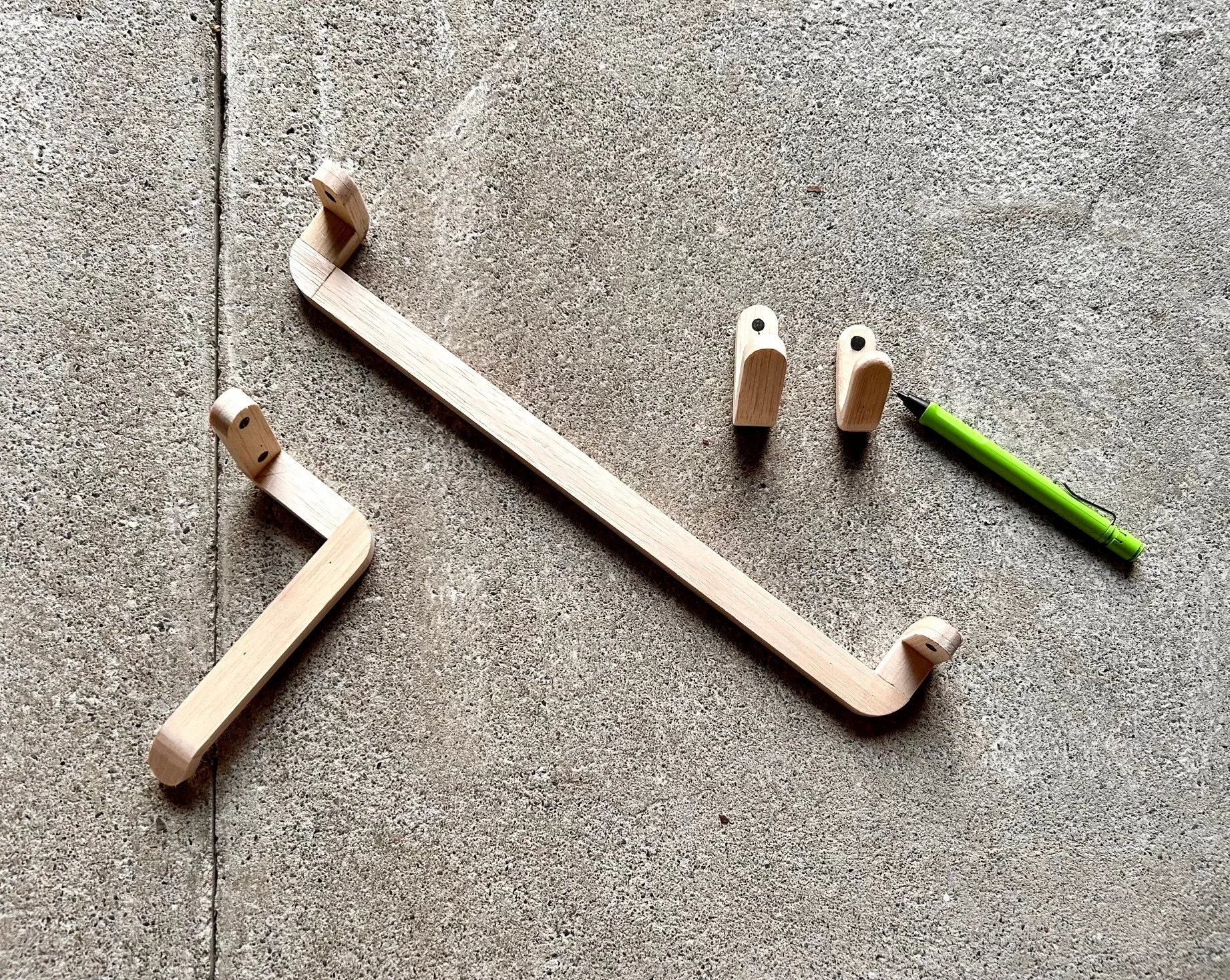

工事中の様子。 photography: Schemata Architects

配置計画はどのように考えたのですか。

背後に山があると高い擁壁を設けなければいけないことや、プライバシーの確保からできるだけ高いところに建物があったほうよいと考え、工事動線の真上に建つような、南と西に面したL字型の形状が導かれました。構造は、ピロティは鉄骨造、上階は断熱性能を得るために木構造としています。L字の一面が西を向いているので、クライアントの希望通り開口部から湖を望むことはできるのですが、問題となったのが西日を防ぐ方法でした。そこで、高所作業車を借りて、庇を2m出せば室内の奥までは光が入らないということを実測して、特徴的な庇の形状が決まりました

傾斜地の上に計画された「HANARE」。南と西側に軒の出2mの庇を設けている。

十分な断熱性を得るために居住スペースは木造、駐車場として必要な柱間を確保するためにピロティは鉄骨造としている。

L字型の建築形状に沿うように、有機的な形のテーブルがデザインされた。写真左手、南面する壁に積まれたコンクリートブロックは太陽熱を溜めるトロンブウォールとして機能する。

なるほど。インテリアについても聞かせてください。とても存在感のある丸太を使ったテーブルのデザインはどうやって生まれたのですか。

このテーブルを入れるまでは、HANAREの空間は水平、垂直のモダニズム的なデザインを基調にしていました。ところが、ある日、クライアントの「四角いテーブルは硬そうでちょっと嫌だな」という言葉がきっかけに考えたのがこのデザインでした。

建築界では、床に大理石を貼るのであれば、むき出しのコンクリートブロックは使わず、天井も綺麗に仕上げるべきだ、といった決まりごとがあり、それらを守りながら統一感のある空間をつくるのがデザインだ、という強迫観念が10年ほど前はあったように思います。その当時、壁と天井は白、床はコンクリート、サッシは金属色といった設計を数多くの建築家が手掛けていました。

僕は、「Sayama Flat」で要素を引いていくデザインをした時に、そうした従来の感覚に従うのは、何か違うのではないかと気づきました。その後の「HANARE」は新築なので、全体を同じトーンにしたければ容易に揃えられたのですが、必要最低限のものを加えていき、その結果こうなった、というスタンスで良いのではないかと考えたのです。

解体しながら考えていくようなプロセスで、スキーマ建築計画が集合住宅をリノベーションした「Sayama Flat」(2008年) photography: Takumi Ota

あえて揃えなかったということですね。

はい。僕は、“抜き差しなる関係”とよく言っていたのですが、後で何かを付け足しても、抜いても大勢には影響がないようなタフな建築にすべきだと思ったのです。ですから、クライアントから四角いテーブルは避けたいと言われた時には、四角くないテーブルを考えると同時に、不整形な天板を受け入れた上で、自分たちでこの空間を方向付けるために、普通は丸太なんて絶対使わないよね、という場所に丸太を立てることにしました。

普通ならば使わないようなものを、あえて選択したという丸太。 photography: Schemata Architects

テーブルを貫く丸太の柱。床は施主の希望により大理石を用いたという。

そんな経緯だったのですね。長い間の疑問が晴れました。そうした感覚は、長坂さんの頭の中だけにあるものなのでしょうか。所員の方と、どのように共有していったのですか。

スタッフはどうやってまとめていくべきかわからず、とても悩んでいましたし、僕も一緒に悩んでいたので、そこに差はありませんでした。クライアントの要望を繋ぎ止め、巻き返すデザインを提案すると、次の要望が訪れるといった具合で、従来の設計の考え方をしていたら、コントロール不能な状況に放棄したくなったかもしれません。しかし、僕たちは、「Sayama Flat」の経験があり、“抜き差しなる関係”を意識し、従来の決めごとに則らなくても成立する建築を目指していました。あのテーブルでは、水平垂直にすべてを整えたいわけではない、ということを明快にするために、現代建築ではまず使われない丸太を用いたのです。これは、完璧な竣工写真を撮ることを目指す建築のつくり方とは全く逆で、“育てていく建築”とするための開き直りとも言えますが、あの丸太柱は、そこに至るデザインの格闘を象徴するものだったのです。

なるほど。床に大理石を使ったのもクライアントからのリクエストですか。個人的な印象ですが、石を使ったデザインでは、建築家が家具から空間の使い方までを規定したバルセロナ・パビリオンの対極にあるようなアプローチだと感じました。

大理石を使う時には、僕の頭にもミースの建築が頭をよぎりました。確かに、むき出しのコンクリートブロックや、天井下地がそのまま見えたような「HANARE」は、素材の使い方という面では大きく違います。しかし、僕はバルセロナパビリオンを訪れた時に、ここには、“抜き差しなる関係”があると感じました。すごく寛容で、いろいろなものを受け入れるプラットフォームがあの建築にはあると敬服したことを覚えています。

工程数を減らし、かつ、ユーザーが住みながら更新できるように設備はできる限りシンプルな構成にしたという。

居住スペースの床下の配管はピロティからメンテナンスができる。

それは興味深い見方ですね。この建築では、設備の扱いもユニークです。

今でこそスマートハウスという言葉は一般的になりましたが、このクライアントは当時からスマートハウスのシステムに関心が高く、竣工後にDIYのようにして自分で設備をアレンジしたいという要望がありました。そこで、将来のメンテナンス性と工程管理を考えると、通常工事では当たり前にある、ボードを貼る前と後に配管工事を行うような“いってこい”の工程を極力減らすことを考えました。通常の見栄えとするのであれば、床下で配管を取り回した上に床仕上げの工程がありますが、ここではコンクリートの床の表面を大理石で仕上げ、その後に仕上げごとコンクリート躯体に穴を開け、配管を貫通させて下のピロティ部分で配管を回すことで、隠蔽部分をなくし、住み手が使いながら育ていける建築を目指しました。同様に、建具や家具、照明などは木部スケルトンに対して、それぞれ一対一の関係で取り付くシンプルな構成にすることで、将来の変更の自由度を担保しています。

なるほど。「ユーザーが建築を育てていく」というのは、当時は聞かない考え方だったと思います。

そうですね。今でこそ、スキーマの現事務所のように、自分たちでつくりながら使うことが理解されるようになってきました。僕は常々、従来の「竣工写真を撮った瞬間がベスト」という考え方ではなく、竣工は一つの過程であって、変化していくという前提の中で僕ら設計者が携わっていく方法を考えるべきじゃないかと考えています。

解体後の材料を、別の場所で別のものとして活用する「T-HOUSE New Balance」や「ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館」にも、同じ考え方が根底にあります。そうした発想のきっかけになったのが、集合住宅のリノベーション「Sayama Flat」(2008年)であり、この「HANARE」でした。使う人たちが後から要素を付け加えてもいいし、竣工後に成長していく建物がおもしろいんじゃないかって。その後、僕らが設計した「HAY TOKYO」(2018年)や、もうすぐ竣工する「武蔵野美術大学16号館」の校舎も同様のコンセプトが元になっています。

スキーマ建築計画が2018年に手掛けた「HAY TOKYO」。photography: Masataka Nishi

育てていくというのは、例えば「T-HOUSE New Balance」であれば、第三レイヤーの要素は、ある程度僕らがルールを決めた後は、お店の人たちに自由にやってもらうのが良いということです。プロの施工者を呼ばなくてもDIYのレベルでいじることができる、という最初の例が「HANARE」でした。そんな使い方は、かつて海外で感じたセルフビルドの感覚に近いように思います。今は、日本でもそうした考え方が定着しつつあり、DIY用のウェブサイトなどもありますし、僕たちもそうした空気を感じながら、独自のアプローチを継続してきて今に至っているように思います。

長坂が「歴史的な建築だけでなく、今後はもっとありふれた建物に使われていた素材なども、設計に取り込めるようになると思う」と期待する、現代のテクノロジーを駆使した古材の活用には注目していきたい。また、個人オーナーだけではなく、今や大手企業や学校のような組織が、“育てていく建築”という考え方を理解するようになった現象は、2000年代と現在との大きな違いであり、 時間とともに成長するという前提で、竣工後の“変化”を受け入れるスキーマ建築計画によるデザインが、使い手のマインドを一歩ずつ変えてきた結果だろう。

(文中敬称略)

JO NAGASAKA

長坂常/スキーマ建築計画代表。1998年東京藝術大学卒業後にスタジオを立ち上げ、現在は北参道にオフィスを構える。家具から建築、そして町づくりまでスケールも様々、そしてジャンルも幅広く、住宅からカフェ、ショップ、ホテル、銭湯などなどを手掛ける。どのサイズにおいても1/1を意識し、素材から探求し設計を行い、国内外で活動の場を広げる。日常にあるもの、既存の環境のなかから新しい視点や価値観を見出し「引き算」「誤用」「知の更新」「見えない開発」「半建築」など独特な考え方を提示し、独自の建築家像を打ち立てる。