Interview with YOSHIAKI NAGASAKA / hitotomori

“古い奈良と新しい奈良のひそかなるコントラスト”を生み出す

— Yoshiaki Nagasaka / hitotomori

photography : Hiroki Kawata

words : Reiji Yamakura/IDREIT

奈良を拠点に活動する、ひとともり一級建築士事務所の長坂純明さんと出会い、自ら改修デザインした築140年の奈良町家に、設計事務所と一棟貸しの宿をオープンしていると聞いたのは2021年のことだった。長坂さんは、長年勤めたゼネコンを退社して2019年に自身の設計事務所を立ち上げると同時に、「宿一灯(やどいっとう)」とカフェを開業し、そこで得た知見を活かしながら設計活動を続けている建築家だ。昨年、念願だった「宿一灯」を訪ね、現地で長坂さんのデザインに対する考え方や、現在の奈良の状況についてじっくりと話を聞いた。

築140年の奈良町家をリノベーションしたゲストハウス「宿一灯」のアプローチ。通庭を抜けると、設計事務所のある別棟がある

1階の和室から中庭方向を見る。鴨居下に梁を渡し、左右の壁は補強の柱を加えて壁をふかすなど、目立たないが各部に構造補強がなされている

— 独立と同時に宿を始めるというのは、建築家が独立する例としてはとても珍しい方法だと思いました。その背景には、どんな考えがあったのでしょうか?

会社員だった時は、例えば「収益性の高い建物」といったクライアントの要望を満たす建築を設計し、施工して引き渡す、ということをしてきました。その繰り返しの中で、何のための建築か、ということを徐々に考えるようになり、僕がしたいのは建築をつくる、というよりも、“人と森” をつくることだ、と思いました。それが「ひとともり」という名の由来で、森というのは環境というような意味なのですが、建築を真ん中に据えるのではなく、純粋に生きていくためのデザイン、生活のためのデザインを活動の中心に据えたいと思ったのです。

— カフェと宿という事業も、独立前から考えていたのですか。

独立したのは、子育てがほぼ落ち着いた頃で、僕たち夫婦にとっては第二の人生というか、あらためて自分たちらしくやっていこうとしていたタイミングでした。妻はマクロビオティックに関心があり、その勉強をしていたので彼女が健康をテーマにした店舗を運営し、僕は住まいや空間づくりをメインにしていこうと考えたのです。また、僕たち夫婦は旅が好きだったので、宿がいいんじゃないかと。

「宿一灯」のサイン

中央が「宿一灯」の入り口、左側にヴィーガンカフェ「生姜足湯休憩所」が位置する。暖簾はfabricscapeが手掛けている

「生姜足湯休憩所」のインテリア

— なるほど。場所は、なぜ「ならまち」に?

僕はこの10年ほど、奈良県の中で大阪に近いエリアに住んでいて、当時、友人とならまちに飲みに来ると街中で知り合いとすれ違うことが多く、そうした人と人の距離感に憧れがあったのです。また、新しく建てるのではなく、古いものを活かして使うのがこの界隈の面白さだと思っているので、小さな店舗と宿、設計事務所ができる古民家を探していたところ今の建物が見つかりました。中庭には井戸があり、ここなら足湯ができる!というアイデアから、足湯のあるヴィーガンカフェ「生姜足湯休憩所」となりました。

— 設計だけでなく、運営まで自ら手掛ける、というのは大きなチャレンジだと思うのですが、宿も自分たちで運営するつもりで始めたのですか。

はい。ちょうど2010年代の後半は民泊が盛り上がったころで、親しい友人が運営に携わっていたので、彼らに話を聞くうちに、僕たちにもできるんじゃないかと思って。緻密に計画を立てたというよりは、まずやってみよう、という感覚で始めました。僕たちは会社を大きくしたいわけではないので、予約の管理や清掃の手配などは外部に委託しつつ、人数と売上の一番いいバランスを探りながらやっているところです。

— ここからは、「宿一灯」のデザインについて聞かせてください。改修前はどんな状態だったのですか。

増改築を重ねた町家で、いま宿にしているところが住居、設計事務所にしているところはお菓子工房として使われていました。しばらく空き家だったので朽ちかけた部分もあり、柱と梁が接していない箇所なども見つかったので、それらはすべて構造補強をしました。また、2階の一部は解体すると、奥には茶室が隠れていたので、そこはそのまま残しています。

2階の寝室。新設された窓台には腰掛けることができる。右手のペンダントライトはNEW LIGHT POTTERYによるもの

寝室の開口部側は板敷きとして、セミダブルサイズのベッドを2台配している

改修前と改修後の平面図(図版提供:hitotomori)

— インテリアは、どのように考えたのでしょうか。

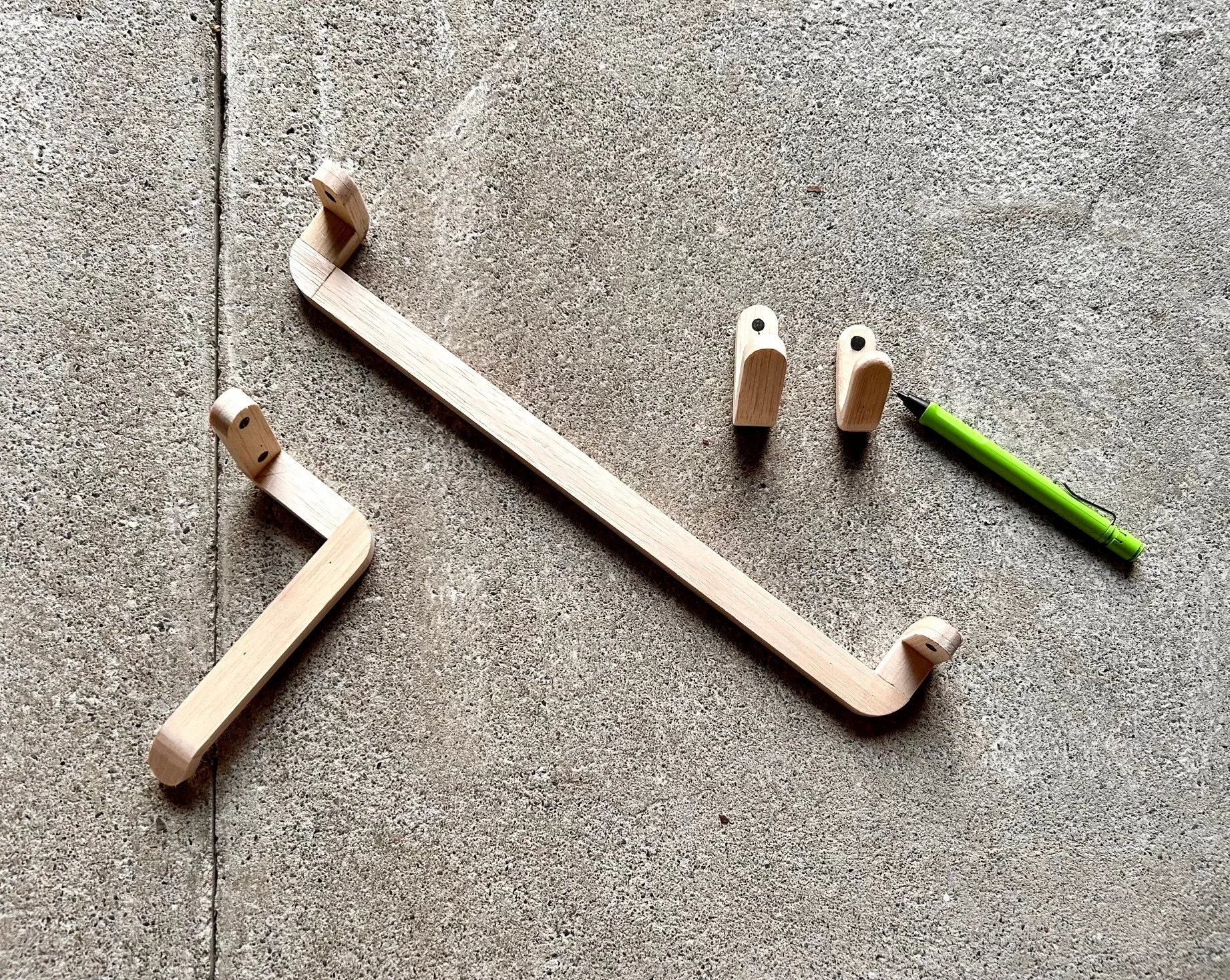

この宿のデザインで目指したのは、“古い奈良と新しい奈良のひそかなるコントラスト”を生み出すことでした。具体的に言うと、まず水平線の整理をしています。ベッド奥の障子はもとからあったものですが、横に長いプロポーションとするために下に窓台を設けたり、障子の桟を細くしたりしています。また、階段周りには真鍮製の手すりと壁付けのハンガーを新設していますが、支える材できるだけ減らし、かつ、できるだけ横方向に長く見えるように、線を整理しながら整えていきました。古い奈良町家に対して、照明のNEW LIGHT POTTERYや音響のlistude、庭のplanta、そして僕らの設計事務所を含め、現代の奈良のクリエイターがどう関与していけるか、というテーマで少しずつ手を入れた、という感じです。

— 窓台にはちょっと腰掛けることができるし、シンプルな真鍮の手すりも効いていますね。

この真鍮の手すりやハンガーは、100年以上前の町家からすると現代的なものではありますが、表面にクリア仕上げをせず、自然と古びていくものとしました。僕自身があまり激しくデザインするのを好まないので、“ひそかなるコントラスト”と呼んでいるのですが、あまり主張させず、コントラストを生むことを意図したデザインです。

ほどよく古びた表情を見せる、真鍮製の手すりとハンガーパイプ。照明はNEW LIGHT POTTERY

2階の寝室にはlistudeによる十四面体スピーカーが吊られている

plantaが作庭した中庭と、床の間のある和室を見る。中庭を介して右手方向には設計事務所が位置する

— 今回の改修でもっとも苦労したことは?

デザインのことではないのですが、実際は僕たちが宿とカフェをする許認可を得るまでがとても大変でした。お隣と建物が繋がっているために、誘導灯や消防設備についてお隣のテナントを含めて整える必要があったのです。しかし、僕は会社員時代にさまざまなケースを経験し、誰に何をどう話せばクリアできるか、という道筋がわかっていたので一つひとつ解決することができました。これは若くなく独立した、年の功だったかもしれませんね。

— 一棟貸しなので、宿泊する際は1階の共用部を広々と使えるし、設計事務所との間に中庭があるのもいいですね。

この中庭は改修前からあったもので、もとから生えていた山茶花と南天の周囲に新たな植栽を配したり、庭の一部に土間を打って歩きやすいようにしたりしています。作庭はplantaに依頼し、彼らがもともとあった石積みをばらすなど、人が歩き回る庭に適した形にアレンジをして山の風景のような庭にしてくれました。

— 泊まった人からの反響などはいかがですか。

お手紙を置いていってくださる方がいたり、お子さんからのコメントがあったりと、設計の現場ではなかなか無い反響をいただいて嬉しかったですね。開業当初は、クレームなどもあるかもしれないので、僕たちはあまり表に出ないほうが良いんじゃないかと思っていたんです。しかし、お泊まりの方から、建築家として嬉しい感想を直接いただいたこともあり、ここで起こる出会いや体験をお客さんに楽しんでもらえている、というのがわかってきたところなので、今は、お出迎えまではしませんが、適度にコミュニケーションを取るようにしています。また、大きな発見の一つは、泊まる人にとって大切なのは、空間だけではなくてホスピタリティだ、ということ。宿を営業する中で学んだことは、僕たちにとって大きな財産で、その後の設計にも活かしています。

— それは理想的ですね。現在、進行中のプロジェクトについても教えてください。

宿泊施設では、南市町の花街でリノベーションのデザインを手掛けた、2室だけの小さなホテルのプロジェクトが進行中です。ここでは、家具など客室に置くものは信頼するスタイリストに任せ、自由にやってもらっているんですよ。

南市町で進行中のホテル「awai」(上2点)

また、事務所から近い紀寺エリアでは、“しりとりデベロップメント”と僕らは呼んでいるのですが、古い建物にテナントとして入るジェラート店やギャラリーなどの隣接する複数の店舗に対し、それぞれの要素を一部引き継ぐようにデザインしたプロジェクトが竣工間近です。

hitotomoriが紀寺エリアでリノベーション中のプロジェクト。中央の路地を挟んで、右側2棟(3店舗)と左側の赤い屋根の建物のデザインを彼らが手掛けている

それぞれの建物や庭などの要素の一部を、しりとりのように引き継ぐ形でそれぞれのデザインに生かしている

左側にはギャラリー、右側にはジェラート店がある

— 最近は、リノベーションの依頼が多いのでしょうか。

はい、いま新築の住宅が一つ進行中ですが、他はすべてリノベーションです。また、建築のプロでない人からすると、商空間は何から手をつけたらいいのかわからないようで、具体的な設計の依頼というよりも、「ちょっと相談にのってほしい」、というタイミングでうちに来られることが多いですね。僕にとっては、設計の中で好きなフェーズが三つあって、何もないゼロの状態から、こうしたら良いんじゃないかと自由に考える時。デザインを詰めていって全部が解けた時。そして、考えていたものが現場で立ち上がってくる時、なんです。ですから、事業者の方が訪ねてきて、一緒にゼロから考えるような時には、つい設計とは関係ないことまで言い出してしまうことがあるんですが(笑)。

— いまの状況に、周囲を巻き込みながら柔軟に提案ができる長坂さんの考え方はフィットしているように見えます。ここ最近の奈良のデザイン周辺の動きについて、長坂さんはどう感じていますか?

変化している感覚は大いにあります。すこし前までは、クリエイティブ心を刺激するものが多くはなかったように思うのですが、今ここに来て盛り上がっていると感じます。これは、listudeの鶴林万平さんやNew Light Potteryの永冨裕幸さんらの影響が大きいと思うのですが、彼らのように全国レベルの突出したデザインが奈良発である、ということが要因の一つでしょう。彼らが来たのは10年ほど前なのですが、「くるみの木」や「中川政七商店」のように、ずっと前から奈良で事業をしてきた方たちがおり、現在の状況は新旧のプレーヤーが絡み合いながら奈良の認知が高まっているところだと感じます。もともと、歴史や自然など観光のポテンシャルが高かったところに、新たなデザイナーらが入ってきて、さらに東吉野や下市などの近隣のエリアとも連携することで、いまのクリエイティブな雰囲気が醸成されているように感じます。

— 今、まさに進化しているところなのですね。今後、注力していきたいことがあれば最後に聞かせてください。

独立して5、6年が経ち、僕は年齢的にも50代半ばになったので、前に出る仕事もするけれど、実はちょっと後ろに下がらないといけない年代になってきたと自分では思っているんです。もちろん、ひとともりとして作品をつくることは継続していくのですが、地域に対する奉仕というか、いまの奈良の状況をよりクリエイティブの高いものにしたい、そこを責務の一つとしてやっていきたいという思いがあります。僕の場合は、人と人をつなぐ “糊” というか、オーガナイザーのような役割が特徴だと思っているので、人と人、人と組織を繋ぎながらさらに盛り上げていきたいですね。年齢、立場、自身のキャラクターから、コミュニティーのハブになり、奈良のカルチャーを育てる役割を果たしながら。いまの奈良は、京都のように外から来た人が何かを仕掛けているのではなく、中にいる人たちが自らやっているという面白さがあり、今後どう整理して、どう発信していくか、ということがとても大切な時期だと感じています。

今回のインタビューに前後して、彼らが“しりとりデベロップメント”と呼ぶ、紀寺の一連の店舗やギャラリーのデザインを見学することができた。都心一等地とはまったく異なる価値軸の中で、個性豊かな店舗が土地への愛を持つ設計者の手により着実に生まれていく状況を目の当たりにし、このような、古きを活かした小さな開発が端緒となり、ストリートが人を呼び、街並みを構成する顔ぶれが変わっていくという近い将来の姿に期待が高まる奈良訪問となった。

CREDIT

ひとともり奈良本店

設計:ひとともり

照明設計:NEW LIGHT POTTERY

音響・スピーカー:listude

作庭:planta

暖簾:fabricscape

施工:羽根建築工房

家具/真鍮手摺:アンドエス

シャワー:Burg Design Banker

YOSHIAKI NAGASAKA