Interview with KOHTARO MORI / 木工 森

鉋を使うから実現できる“動き”がある形をつくりたい

— Kohtaro Mori

photography : IDREIT

words : Reiji Yamakura/IDREIT

奈良・吉野の下市町で、吉野杉を用いた家具づくりに取り組んでいる 木工 森 の森幸太郎さん。彼がつくる家具の最大の特徴は、鉋(かんな)仕上げを生かした独特の曲面形状と、日本を代表する杉の産地、吉野で採れる木目の美しい素材とのコンビネーションにある。数年前に、京都・祇園にある「Usagiya Kyoto」(設計/cafe co. )で吉野杉を座面に用いた手触りの良いスツールに座ってから、ずっと製作現場を訪ねたいと切望していたが、先ごろ、かつて小学校だった建物内にある森さんの工房を訪ね、製作過程を見ながら話を聞くことができた。

鉋独特の手触りが感じられるスツール「Like Something」

かつて小学校の校舎だった建物内に森さんの工房はある

— 森さんが吉野に移ったのは10年ほど前とのことですが、どんな経緯で吉野で活動するようになったのですか。

僕が家具づくりを始めたのは職業訓練校で学んだ後のことで、兵庫県三木市にある徳永家具工房の徳永順男さんのもとで3年半ほど過ごしました。当時、徳永さんのもとに吉野杉を使った家具の依頼があり、実際に使ってみて吉野杉を気に入った師匠が、奈良県や下市町と連携して吉野に家具工房をつくるプロジェクトが立ち上がり、2014年の工房設立と同時に僕が行くことになったのです。

— 森さんの家具は鉋を使うことが大きな特徴だと思うのですが、鉋はいつから使っているのでしょうか。

徳永さんは僕が入る2年ほど前から鉋に特化した仕事をしていたので、そこで使い始めました。そもそも徳永さんが鉋を使うようになったのは、刃物でよく知られる兵庫県三木市に、自ら川で砂鉄をとって玉鋼から質の高い刃物をつくる鍛治職人がいて、その方との出会いがきっかけだったそうです。

— 森さんにとって、鉋の良さとはどんなところでしょうか。

木というのは均質な素材ではないので、硬いところと柔らかいところがあります。サンディングすると柔らかいところが掘れやすいので表面が凹凸になってしまうのですが、鉋は刃物なので削っていくと繊維をきれいに残しながら、すっきりとしたラインをつくることができるんです。また、こんなふうに手で削りながら形をつくっていくのが楽しいのでずっと鉋を使っています。

四方反り鉋を使って作業中の座面(上)と、森さん愛用の道具箱(下)

— 椅子をつくる時、何種類の鉋を使うのですか?

道具箱にはたくさんの種類が入っていますが、椅子をつくる時に主に使うのは、座や背の曲面を削るための四方反り鉋が粗削り用、仕上げ用の二つ、アウトラインを削るために2種類くらいのRの南京鉋、あとは小さな豆平鉋の5本くらいあったら足りますね。鉋は買ったものを使う人もいるのですが、僕は刃は師匠と同じ鍛冶屋さんのものをメインに使い、台は樫の木で自作しています。また、使っているうちに切れ味が悪くなるので、削っているすぐ横に砥ぎ場をつくって、まめに砥ぐようにしています。

— いま、鉋を使う人は増えているのでしょうか。

増えてはいないように思います。木工所や家具メーカーでは機械を使いますし、人を雇う規模のところで鉋をメインに使うところはほとんどないので、鉋で仕事をするには独立して自分でやるしかないのです。僕は幸運なことに鉋を使う師匠のもとで学ぶことができたので、その後も使い続けています。しかし、鉋に限らなければ、この7、8年の間に移住を後押しするような施策があり、吉野周辺で木工をやる若い人はかなり増えているんですよ。

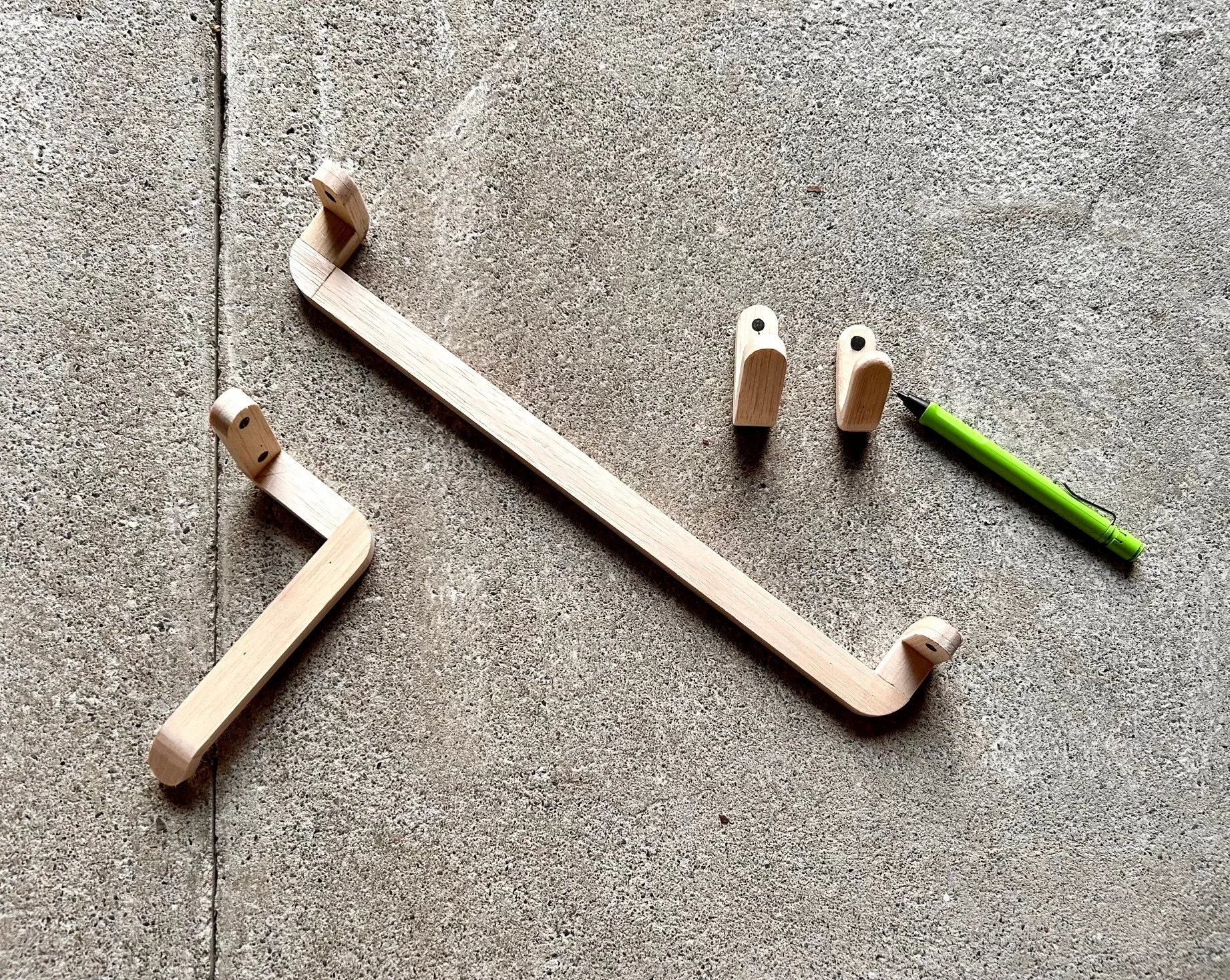

刃の両側に細長い持ち手がある鉋が南京鉋、左端に見える裏側が曲面になったものが四方反り鉋

— それは良い状況ですね。これまで、森さんの手掛けたカウンターや階段の手すりなどを見たことがありますが、オリジナルのプロダクトとしては椅子が中心なのでしょうか。

はい。テーブルについては定番品というのは特にないのでオーダーを受けてその都度つくっていて、店舗に使うカウンターなどは「こんなものはできますか」という設計者からの依頼をもとに、やり取りをしながら製作しています。僕のところは基本的に一人で製作しており、一つひとつにどうしても時間が掛かるので、短納期の店舗向けの仕事では引き受けられないこともあるのですが。

— ここからは、具体的なプロダクトについて聞かせてください。この丸みのあるスツールはとても座り心地がいいですね。名前はなんというのですか。

これは、何かのように見える、ちょっと変わった形にしたので「Like Something」と名付けました。2年ほど前に、吉野の大淀町で道の駅を運営している方から3種類の形の違うスツールを置きたいという話があり、その時に、オブジェっぽいものを一つつくってみようと提案したものです。脚には2枚の部材を使い、3点で支えるような形にしています。

吉野杉の柾目の美しさを存分に見せるスツール「Like Something」の座面

座面は体のカーブに沿うようにデザインされている

脚には二枚の吉野杉の柾目材を組み合わせ、見る方向により印象が変わるユニークなデザイン

— 左右非対称なので、見る方向によって大きく印象が変わるのですね。

そうですね。最近、ストーリーで商品を売る、といったことがよく言われますが、僕の中では少し違う考え方をしているんです。自分が好きなものって、明確な理由はないけれど感覚的になんかいいな、というものが多いですし、お客さんがものを欲しくなるきっかけは、ストーリーや背景のように大げさな話ではなく、「なんかこれいいな」と感じてもらえる時じゃないかと思うのです。なので、どれだけ「なんかいい」を得られるか、その感覚を求めて、いつも手を動かしています。「Like Something」は、そんなことを考えながらつくったものです。

— 言葉というよりも、なにか直感的なものから生まれた形なのですね。こちらのアームチェアは、背や腿の裏など体への当たりがとても優しいデザインです。

これは、独立初期につくった椅子で、座面が低いイージーチェアのような仕様で考えたものです。他の椅子もそうですが、座面には吉野杉を使い、脚の部分はより耐久性の高いケヤキでつくっています。背や座面のカーブについては椅子に座りながら、自分で都合がいいように形をつくっていきました。最近、このアームチェアをレストランの客席に使いたいという依頼があったので、テーブルの高さに合うよう座面を高くして、食事しやすいように調整したものを納品したところです。

吉野杉を用いた座面と背に、まっすぐ通った木目がはっきりと見える「アームチェア」

ケヤキを用いた肘掛けと脚には、木のタンニンと鉄分を反応させる鉄染めを施している。鉄染めしないナチュラルカラーのモデルも選択可能

— こちらの二つのスツールについても聞かせてください。

分厚い座面のスツールは、「Mushroom」です。ある設計者の方がこれを気に入り、もっと大きいのが自分用に欲しいと言ってくれて、通常の座面よりも直径を10cmほど大きくした特注品をつくったこともあります。 もう一つは、座り心地がよくなるよう座面を前傾させて、細い脚と組み合わせたスツール「Jellyfish」です。先ほどお話した道の駅のために考えたもので、座面は柾目材だけでなく、模様のある杢を使ったバリエーションもつくりました。

スツール「Mushroom」

座面をわずかに傾けたスツール「Jellyfish」

— 森さんの椅子は、真上から見た座面も滑らかで美しいのですが、端の部分に現れる表情がとても繊細ですね。製作時には、どんなことを気にしているのでしょうか。

一般的に杉というと、安価で節が多いといったイメージがあるかもしれませんが、吉野杉は他の杉とはまったく違い木目がまっすぐ通っているので、 “流れ”といったらいいのでしょうか、削っていった時にこうした形の特徴が見えやすいのです。また、これらのスツールに限ったことではないのですが、ただの直線的な面ではなく、鉋を使うから実現できる“動き”がある形をつくりたいといつも思っています。

— なるほど、鉋の特徴を生かした形なのですね。森さんは吉野杉の中でも柾目材だけを使っているのですか。

はい。このあたりで採れる杉の中でも良いものを選び、柾目の材料だけを仕入れています。だいたい、丸太2、3本分から切り出した柾目の板を工房の外に置いていて、そこから選んで使っています。柾目だと幅の広い材料はそれほど多くは取れないので、大きな面に使う時は必要に応じて接いで使っています。

鉋掛けをする前の状態

鉋で仕上げた直後の状態。杉独特のはなやかな赤みが感じられる

美しい柾目材の木目が際立つスツール「Petal」。座面には吉野杉、脚にはケヤキを使用している

— 吉野にいるから手に入る材料であり、それを森さんのデザインと技術で生かしているというのがここに来てよくわかりました。今後、手掛けてみたいお仕事やプロダクトがあったら、最後に教えてください。

一つは、Like Somethingのようにオブジェ的な家具を増やしていきたい、という思いがあります。また、僕は徳永さんのところで修行する前は、ヨットを製作する工房で5年ほど働いていたのですが、いつか小さなヨットかカヌーを吉野杉でつくってみたいですね。船の場合、ずっと海に浸かる船底以外の部分は、木目を見せる仕上げとすることもできると思いますし、きれいなものを一艇つくれたらいいなと考えています。

木目の美しい吉野杉と鉋、そして、それらを丁寧に扱う森さんの技が重なり合うことで生まれる、「木工 森」の仕事。日本語と英語で発信中のインスタグラムをきっかけにして、現在は海外からの注文も増えているという。機械化することのできない手仕事による唯一無二のテクスチャーと人の情感に訴求する優しいフォルムは、大量生産を前提に発展した現在のデザイン界では、その個性が際立って見える。

KOHTARO MORI

1975年京都生まれ。ワーキングホリデーでニュージーランド滞在中に建設作業の仕事をしたのをきっかけに、ものづくりを仕事にしようと決め、現在に至る。山男に見られがちだが、実は大学では水産学を学び、年間100日以上ウインドサーフィンで海に出ていた、山より海派。

https://www.instagram.com/mokkou.mori/