Interview with HIROSHI YONEYA + KEN KIMIZUKA / TONERICO: INC. —part 1

1/2

整然としたアルゴリズムの中にある

“不揃いの自然体”

— Hiroshi Yoneya + Ken Kimizuka / TONERICO: INC.

photography : Satoshi Asakawa

words : Reiji Yamakura/IDREIT

2020年1月に、東京・京橋の地で愛されてきた、かつてのブリヂストン美術館が、「創造の体感」をコンセプトに掲げる「アーティゾン美術館」として生まれ変わった。美術館の入る地上23階地下2階の超高層ビル「ミュージアムタワー京橋」の設計・監理は日建設計、同タワーの1階から6階にある美術館デザインはTONERICO: INC. 、施工は戸田建設によるものだ。

同美術館のデザインコンセプトや、家具やオブジェクトに至る細部まで徹底してオリジナルにこだわった背景などを、TONERICO: INC.の米谷ひろしさんと君塚賢さんに聞いたロングインタビューを前半と後半に分けて紹介する。

「アーティゾン美術館」外観。新築された23階建てのミュージアムタワー京橋の1階から6階部分に美術館が入り、外装を含む美術館デザインをTONERICO: INC.が手掛けた。

東京を拠点とするデザイン事務所、TONERICO: INC.が、実に7年もの歳月を掛けて携わってきたこのプロジェクトは、2013年に、美術館部分の建築外観と内部空間のプロポーザルコンペに彼らが参加したことから始まった。

同事務所の米谷ひろしと君塚賢は、構想段階について「美術というと敷居が高くてわかりにくいと思われることもありますが、“もっと開かれた存在として、子供にも大人にもわかりやすくアートを伝えていきたい”という同美術館に相応しいあり方を探り、また同時に、ブリヂストン美術館のこれまでの歴史と、東京の中心部である京橋という立地から何かを引き出せないか、と考えました。かつての美術館はブリヂストン本社ビルの2階にあり、細かな部屋が連続する構成だったので、まず、そうした“連続する空間構成”を新しい美術館に表現できないか、と。また、新美術館は複数階に入る計画だったことから、美術館の存在を街ゆく人たちに伝えることを意図し、漠然とながら“小割りになった空間が街と繋がってある状態”をイメージしながら全体像を考えていきました」。

「空間をつくる基本的な考え方としては、普段から意識している“仕切り”と“囲み”という二つのプリミティブな手法をベースにしています。具体的には、美術館としてのスペックを保つために展示室は囲み、同時に、それらをどう仕切って次の展示室、もしくは、次の機能へと連携させていくかを検討しました」と語る。

1階エントランス。2層吹き抜けの大空間に、動線を“仕切る”壁が複数設けられている。

250mm角のグリッド状に目地の通る石貼り壁面には、この写真に見られるサンドブラスト仕上げのインド砂岩と、より濃いグレーのジェットバーナー仕上げの黒御影が用いられている。石材の一部は、1辺を斜めにカットすることで、縦方向にラインを見せるデザイン。

外部の円柱にも同様のデザインがなされた。ここでは、25mm厚の黒御影石の一辺をカットすることで、独特のリズムと陰影を与えている。

その後、「連続した関係性」を意識しながら、4階から6階までを展示室、1階から3階をパブリックエリアとしてエントランス、カフェ、ショップなどを配置し、縦方向にそれらをつなぐ吹き抜けや、各階の中間となるような場所を加えながらゾーニングが進められた。また、各層の床や壁を一部ずらして配置することで、別のフロアから視認できる相互関係をつくっている。

来訪者を迎える1階のエントランスでは、2層吹き抜けの空間に、「仕切り」として機能する壁面によって動線が整理され、入り口側から見た時に奥行きを感じさせる1階窓際のカフェや、ミュージアムショップのある2階への期待感を高めるデザインがなされた。エントランスの意匠で目を引くのは、天井高さ8mの大空間に自立する壁と、独特のリズムを見せる石材の仕上げだ。

素材はジェットバーナー仕上げの黒御影石、サンドブラスト仕上げのインド砂岩の二種類で、サイズは共に250mm角。一部の材料だけ一辺を斜めにカットし、カットした部分が縦方向のラインとなるようにパターン貼りしている。ラインの長さは、縦に1枚、2枚、3枚分が連続したものがあり、それらを正方形グリッドの中にランダムに配置した意図を、「整然としたアルゴリズムの中に、ヒューリスティック、つまり直感的とも言える存在を同居させることで、ここに“不揃いの自然体”を表現したかった」と米谷は語る。

ここで言う“不揃い”とは、あくまで、意図的につくった不自然さではなく、偶然にできる形状やバランスを意味するとのこと。同様のパターン貼りは、黒御影石を用いた外部の円柱にも見ることができる。

1階の右手、将来の広場に面する窓際にはカフェが設けられた。2階奥に見えるのはミュージアムショップ。

1階のカフェ。2層分ある開口部の大型サッシは全開にすることができる。また、各フロアは1階が明く、6階がもっとも濃い色調となるグラデーション状に基調色となるグレーが定められた。オリジナルチェアは、そのトーンに合わせて複数のバリエーションが用意されている。

ダークグレーの基材に白い骨材を混ぜた大判テラゾーの床には、かつてブリヂストン本社ビルのロビーなどを設計した倉俣史朗のデザインへのオマージュとして、白く細いランダムなラインが配された。ライン部分は、10mm幅の大理石による白いラインが入った大判テラゾーを製作したもの。

また、1階エントランスフロアの床には、かつてのブリヂストン本社ビルのエントランスロビーをデザインした故・倉俣史朗へのオマージュがある。「設計中に館長の石橋寛さんから、旧本社ビルでの倉俣さんによるデザインをなにかに生かせないかと相談され、すぐに頭に浮かんだのがビル外装などに用いられていた、タイヤのラジアルパターンを元にしたジグザグ模様のような意匠でした。そこで、1階のダークグレーのテラゾーの床に白い大理石による直線をランダムに配することで、当時のデザインへのオマージュとしています。また、ダークグレーのモルタルに大理石の骨材を混ぜたテラゾー自体は、実は倉俣さんのスターピースというカラフルなガラスを混ぜたテラゾーを制作していた富山県の鳥居セメント工業に依頼して特注したものです」(米谷)。

3階のホワイエに設けられた、“泡”をモチーフにしたオブジェクト「FOAM」。これは、整然とデザインされた建築の中に、より人に近しいものがあるべきだろう、という考えから設けられた。

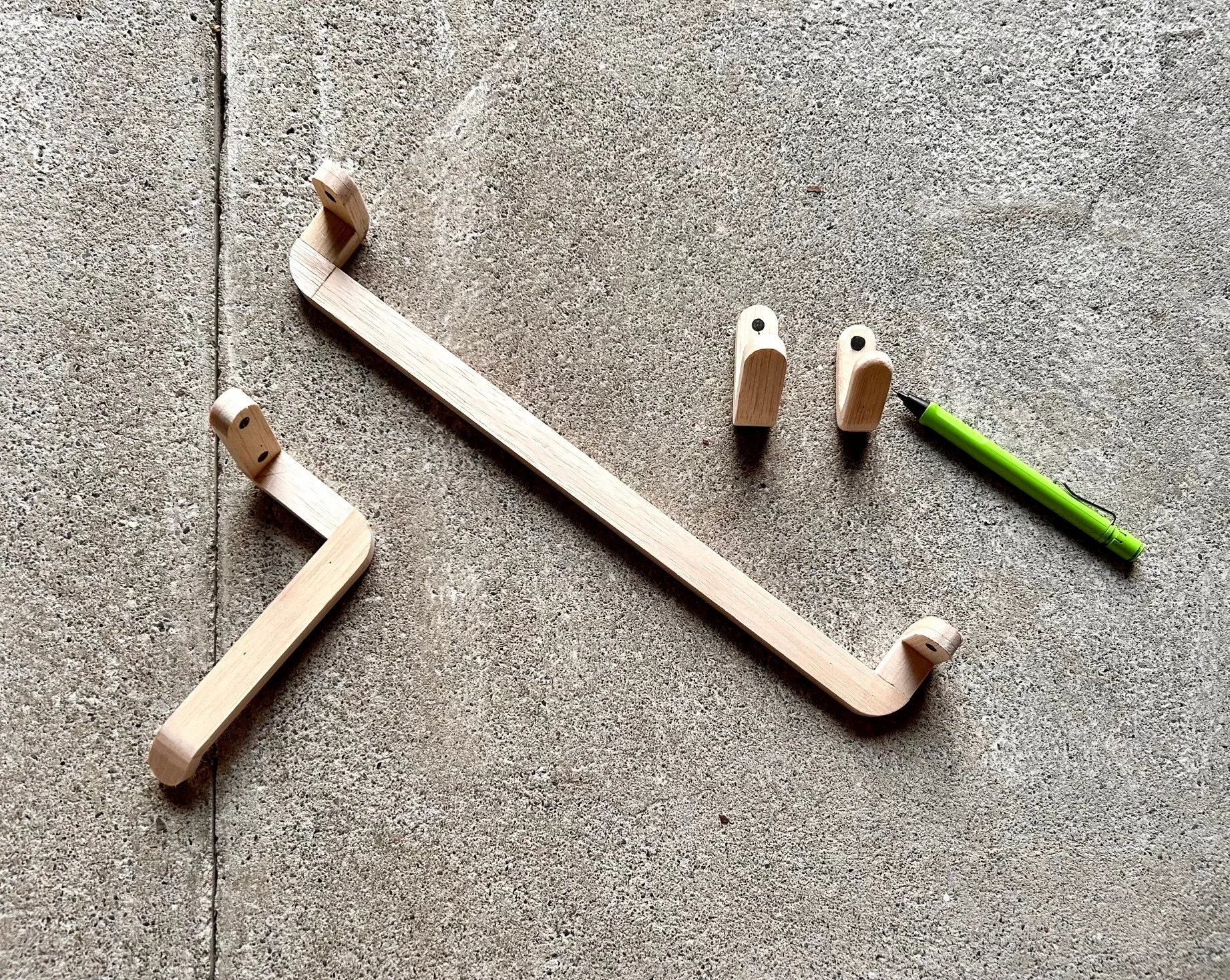

3階のホワイエには、4階の展示室へと繋がるエスカレーター横に、白いスチールロッドで組み上げた巨大なオブジェクト「FOAM」が設けられた。石貼りのパターン同様に“不揃いの自然体”を表すというこのFOAMは、2013年と2015年に米谷が「家具デザイン展」で発表した、輪郭や境界が絶えず変化していく“泡”をモチーフに制作した、アートと家具の中間とも言える連作を、さらに大きなスケールに発展させたものだ。

これは、「展示室に入る直前に、水平垂直の線を基準にデザインされた美術館建築とは異なる、より人間の感覚に寄り添うもの、来訪者のインスピレーションを湧き起こすシンボルとなるものを設けたいと考えました」と米谷が振り返るように、壁のような存在感と、アートとしての抽象表現が重なり合う、受け手の想像力にその意味を委ねた作品と言える。

(後半へつづく)

TONERICO: INCへのインタビュー後半はこちら