Interview with MAKOTO KOIZUMI/Koizumi Studio — 土間笑〜大雪の大切プロジェクト

“つくりたい気持ち”をつくることがとても大切なのです

— Makoto Koizumi

photography : Koizumi Studio

words : Reiji Yamakura/IDREIT

2025年2月に南部鉄器の工房、及富(おいとみ)の新たな拠点「土間笑」(どまえ)が本社工場隣の敷地にオープンした。リノベーションのデザインを手掛けたのは、同社と長い付き合いのあるKoizumi Studioの小泉誠さんだ。自ら手掛けたプロダクトを販売する東京・国立の「こいずみ道具店」を訪ね、小泉さんに「土間笑」の空間デザインについて、そして、産地のつくり手たちと“思い”を共有しながら進めていく、小泉さん独自のものづくりの過程について話を聞いた。

岩手県奥州市の水沢を拠点とする及富は、1848年創業の歴史ある南部鉄器の工房として知られる。これまでに小泉さんは、水切れにこだわった鉄瓶など同社の数多くのプロダクトデザインを手掛けており、その縁でリノベーションの相談を受けたという。

「及富の専務の菊地さんという方が本社に隣接する古い平家の日本家屋を手に入れたことから、今回の計画がスタートしました。ショールームはすでに本社内にあったのですが、海外からわざわざこの地を訪れてくれる人がいるので、そんなゲストにカウンターで向かい合ってお茶を出せるようにしたいこと、そして、一部は菊地さんの住まいとして使いたいという要望があり、デザインの依頼を受けました」と小泉さんは計画当初を振り返る。

かつては土間で台所として使われていた、一部中二階のある入り口側のスペースをショールーム兼ギャラリーへと改装し、水回りのある奥の居住空間はあまり手を入れずに整えられた。

「接客ができるスペースでは、新作発表や展示会、時には落語の会のような催しをしたい、という想定もあったので、エントランス内部は床を剥がし、元の土間に戻して人を招くことができる設えとしています」。

南部鉄器で知られる及富のショールーム兼ギャラリー「土間笑」のインテリア。土間と板の間をつなぐように杉角材のロングテーブルを設けている。トップの画像は外観

土間には接客に使うことができるカウンターを設けている。左側は壁内にすっぽり納まるように座ることができるベンチ

小泉さんのスタイルをよく理解していた菊地さんとの間では、細かなデザイン面の要望は特になく、模型で完成イメージを共有しながら計画は進められた。空間の骨格を大きく変えないリノベーション計画の中で、ユニークさを生み出しているのが、土間と板の間を跨ぐように設けられたテーブルなどのオリジナル家具と、ディテールにこだわり南部鉄器でこの土間笑のために製作した建築金物のデザインだ。

「今回の施工にあたってくれた若い大工さんが細かい仕事を面白がってくれたので、彼らを巻き込みながらデザインを進めていきました。テーブルの天板については、良い杉材が手に入るというので、その角材を生かすデザインとして、脚には鉄工所でつくられた部材を及富の工房で仕上げたものを使っています」。

そして、小泉さん自ら木工で自作したプロトタイプをもとに実現したのが、南部鉄器のドアハンドル、タオルハンガー、フック、トイレットペーパーホルダーだ。タオルハンガーは縦方向に使えばドアハンドルに転用できる優れものだ。「これらの金物は、すべて空間づくりの必然から生まれました。今後、及富のアイテムとして製品化し、持続していけたらいいですね」と小泉さんは語る。一連のドアハンドルなどは表面仕上げにも及富の技術と経験が生かされ、錆びにくく、かつ食品衛生法にも適合する安全な塗装が施されている。また、南部鉄器を伝えるショールームではあるが、使い勝手や居心地を考慮し、鉄を多用し過ぎず要所だけに使うバランスに配慮したという。

鉄瓶をそのまま吊り下げた、ユーモアあふれるペンダント照明について尋ねると、「デザイン中に、ちょっと洒落のような感じで、鉄瓶の底を抜いたペンダントを提案したところ、菊地さんが一目で気に入ってくれて実際につくってしまいました」と小泉さんは笑う。土間には、小泉さんが過去に宮崎県のメーカーらによるmiyakonjo projectのためにデザインした、一筆書きのような鉄棒のフレームを用いた「TETSUBO chair」も並ぶ。

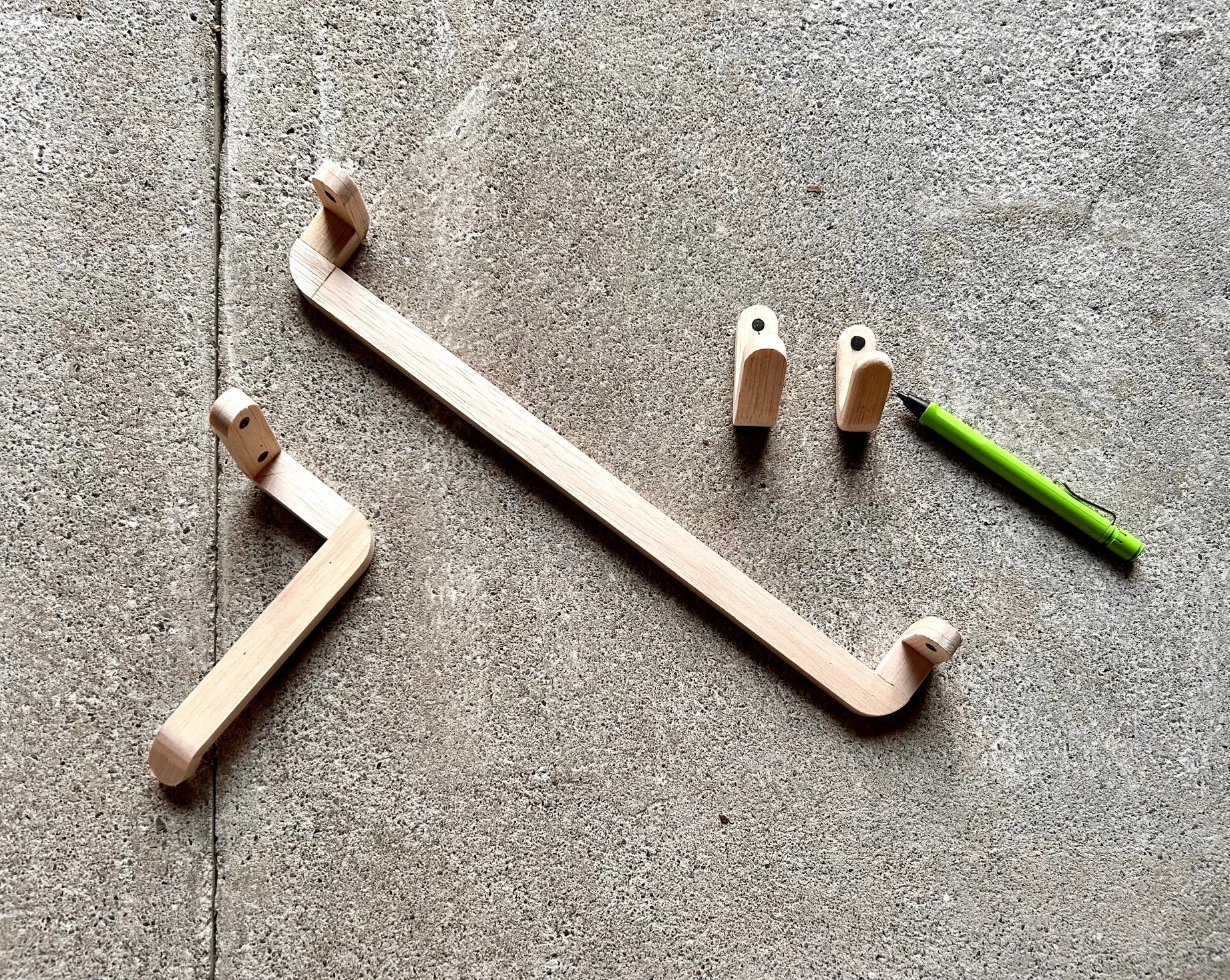

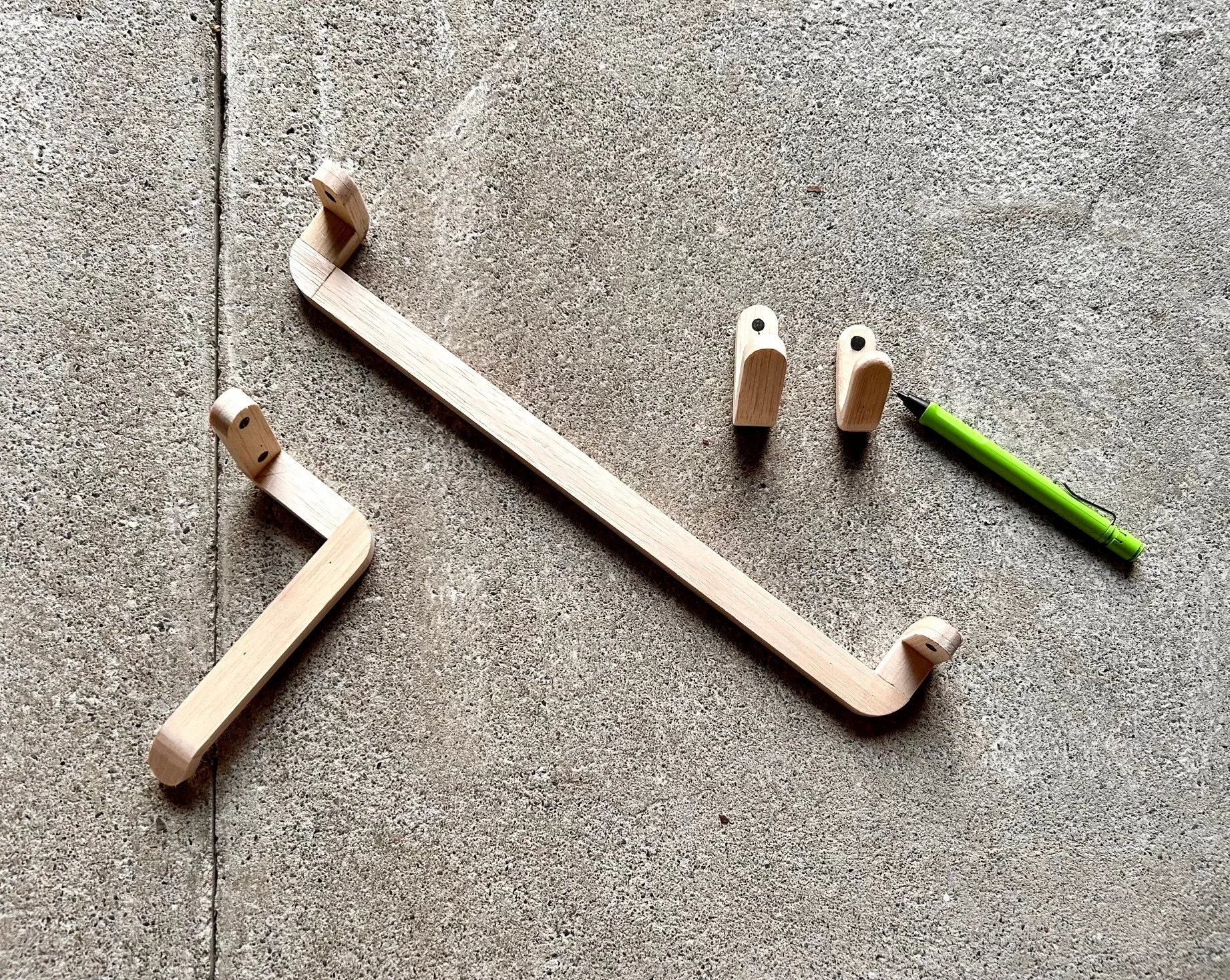

小泉さんが自作したという金物の原寸模型

鉄製のドアハンドルは水平に用いればタオルハンガーになる

鉄瓶の底を抜いて光源を仕込んだペンダント照明

手掛けた時期やプロダクトの生産地を問わず、一貫する小泉さんのデザインの根底にある考え方を尋ねると、「私はデザインする時に、装飾、加飾をしていくことに対して“意味を持てるのか”を考えてしまうので、結果的に、必要な線だけで空間をつくることになるのです。だから、どんなものをつくるときも、必然的なデザインへと集約していく、と言ったらよいかもしれません」。

さらに、空間とプロダクトを長年ともに手掛けてきた小泉さんにとって、それぞれどのように区別しているのかを尋ねると、「私の場合は、空間とプロダクトを特に隔たりなく考えています。家のように中に人が入るものであっても家具であっても、すべては生活するための道具です。暮らしのために使われるもの、人が関わるものはすべて家具である、と私は捉えています。20年以上前の話ですが、書院造の建築には床の間や明かり窓に加えて飾り棚や腰掛けて使えるスペースがあり、昔の日本人はそれらを建築と一体的に設えていたんだ、と発見したことがありました。その時に、建築も家具の一つなのではないか、と思えたのです」。

そうした視点から発想されていると考えると、時折、家具なのか空間なのか、カテゴライズしにくい新作が生み出されている状況にも納得がいく。また、デザインする対象が何であれ、デザインする目的については、小泉さんの中には明確な三つの分類があるという。

「一つ目は、すぐに売れるデザイン。二つ目は、メディアなどに出て有名になるためのデザイン。三つ目は、じっくり売れていくデザイン。この三種類があると思っていて、“じっくり売れていくデザイン”はできるけれど、前者の二つを求めるならば私は適任でないと思いますよ、と率直にクライアントに伝えるようにしています」。目的によって、それぞれが成功する道筋は異なり、前者を目指す場合には、つくり手よりも、市場ありき、モノありき、の開発になりがちだというのだ。

“つくり手ありき”で進めていったものづくりの例として、かつて及富から鉄瓶のデザインを依頼された際のエピソードを明かしてくれた。

「実際にデザインを始める前に、工房に出向き、溶けた鉄を砂型に流し込む工程などを見せてもらい、そこで感じたことをもとにスケッチを描きながら話をしたり、アイデアをカードゲームのように取捨選択していく作業を職人の方たちとしたことがありました。図面を用意してきちんとしたプレゼンをすると、彼らはこれはできる、これはできないといった技術的な話に終始してしまうので、そんなゲームのような方法でヒアリングをさせてもらったのです。すると、これは面白い、これは興味ないね、って一瞬で私たちの案を捨てられたりもしたのですが、こちらとしては持続的にものづくりをしていく彼らが、何をおもしろいと思っているのか、どんなものをつくりたいのか、を知りたかったので大いに発見がありました」。

そんな本音でのやりとりを経て、南部鉄器だからできる、鉄の“重さ”を生かした道具をつくってみようという方向へと意見がまとまり、当初相談された鉄瓶ではなく小さくて重たい鉄製のテープカッターや、厚みのあるブックエンドなどの開発に至る。よいものをつくるには、デザイナーが思い入れを持ってデザインすることは当然のこと、同じ思い入れのある人がつくるという関係性を築くことが必要なのだ。しかし、そうした関係性をつくることに苦戦するデザイナーは多いのだという。

そして、長年産地に通い、継続的にメーカーと伴走するようにものづくりにあたってきた小泉さんだからこそ、気付いたことがあると教えてくれた。

「ものをつくることは、どんなメーカーでもできますが、つくりたいという気持ちをつくることが現代の日本のものづくりではとても大切なのです。つくり手には、いろいろな工夫しながらこれをつくるのがおもしろいと感じる瞬間がある。デザイナーとして形をつくる以前に、つくり手の彼らの中に、そうした気持ちを生み出すのがまず大事なんだ、ということが最近、ようやくわかってきました」。

日本有数の家具の産地である、北海道・旭川にある大雪木工

“つくりたい気持ち”へのチャレンジとしては、旭川を拠点とする家具メーカー、大雪木工とのプロジェクトが好例だろう。そこでは、最初の約10年は本格的な製品のデザインをしなかったというので驚かされた。

小泉さんと大雪木工の社長、長谷川さんが出会ったのは2013年。当時の同社は、オリジナル製品はわずかで、主にOEM生産の家具などを製作しており、つくり手が誇りを持てないという現代の工場の多くが直面する課題を抱えていた。その時に、ものをきちんとつくる環境をつくりたいという相談を受けた小泉さんは、「時間が掛かるし、簡単なことではありませんよ」と正直に伝えたという。

「長谷川社長は、そこから2年間も悩み、考え抜きました。その間に、私たちがこれまでに携わってきた工場を一緒に見て回りたいといって、さまざまな産地を私と訪ねました。実際に現場を見て、そこの働く人たちと対話した上で彼は覚悟を決め、一緒に取り組むことになったのです」。

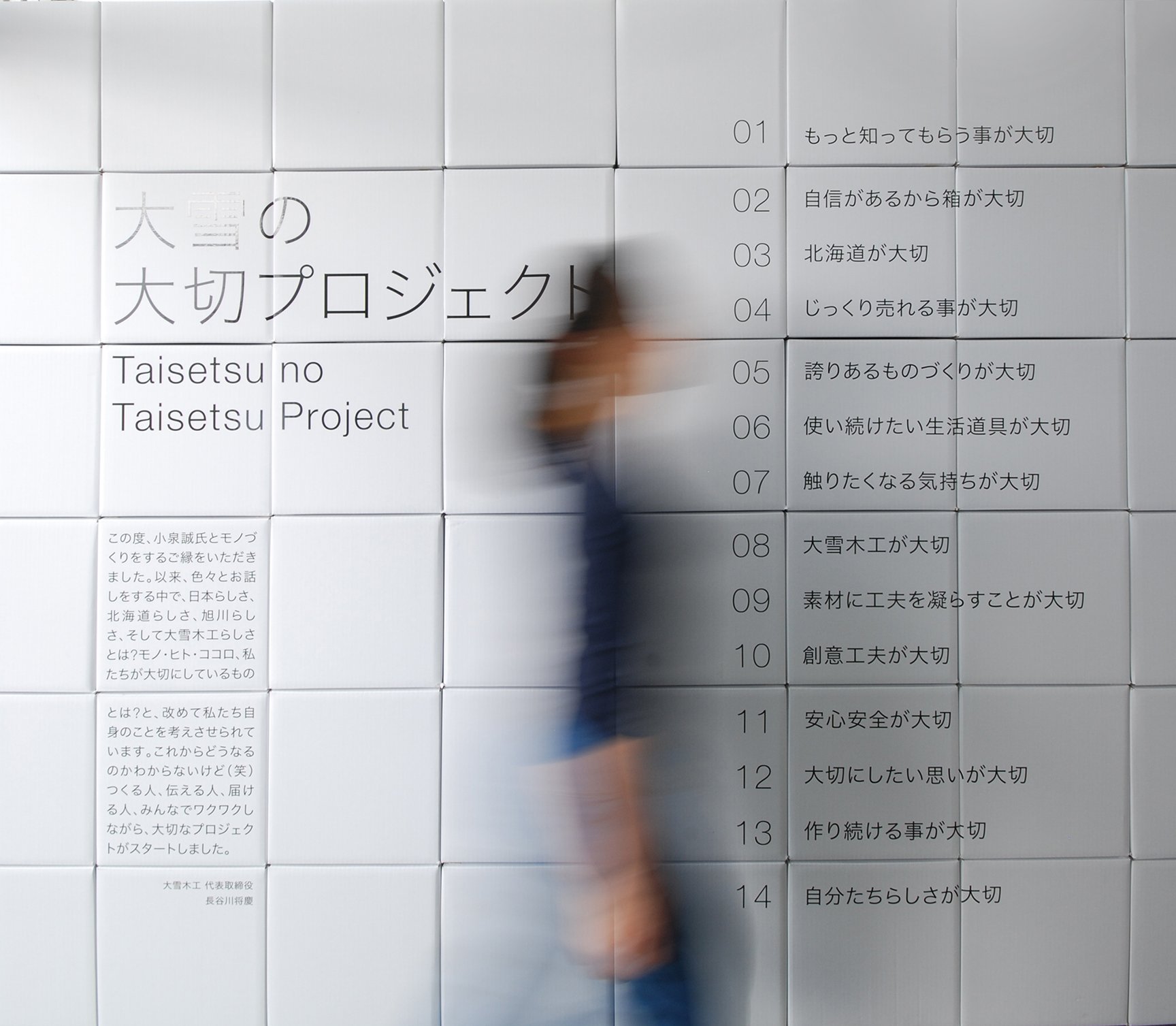

その後、小泉さんは、まずスローガンをつくるところから開始し、現地のグラフィックデザイナーやコーディネーターらを巻き込みながら「大雪の大切プロジェクト」と名付けられた活動が始まる。これは、これからも「モノ」をつくり続けていくために大切な「コト」を探求し続けるプロジェクトだ。

「大雪の大切プロジェクト」が始まって2年目となる2016年の段ボールを用いた会場デザイン

「入れる匣から入る箱へ」テーマに、箱の中にデスクを一体的につくり付けた「箱机」などを展示した2019年の旭川デザインウィークでの展示

2019年に展示された、中に人が入って座ることができる「入る箱」シリーズ

立ち上げ当初は、プロジェクトの中核社員と社外メンバーの小泉さんらが議論し、他の社員たちは遠くから眺めているような状況だったというが、旭川デザインウィーク(ADW)で活動のプロセスを見せる展示をしたり、社内のショールームやトイレの部分改修など、地道に成果を重ねていくうちに、3年めごろから同社で働くスタッフたちの意識が変わり始め、「小泉さんの話を聞きたい」と社員主導による社内勉強会が始まったという。「その後、5年経つと若い人が入りたいといってくれる会社になり、社内から自分たちのオリジナル製品をつくりたいという言葉が出てきたのが2023年のことでした。最初の出会いから、そこまでに10年掛かりました」と説明しながら、全社員が集まって仲良くジンギスカンを食べている最近の集合写真を小泉さんは見せてくれた。

「私たちが大雪木工でしてきたことは、いわゆるブランディングとは異なる考え方だと思います。シンプルに言うならば、つくり手と一緒に仕事をするというのはデザイナーにとっても覚悟がいることであり、また、デザイナーの役割は形をつくることだけではありません。そして、つくり手との信頼関係を築く過程には何か法則があるわけではないので、それぞれ進め方は違うのですが、彼らの“つくりたい気持ち”をつくるにはどうしても手間と時間が掛かるのです」。現在では30年以上の付き合いとなった家具メーカーもあるという小泉さんは、最近は、そこで得た経験を他のつくり手たちにシェアしたいと思うようになったと語ってくれた。

2023年の旭川デザインウィークでの「大雪の大切プロジェクト | つくりたい気持ちが大切展」の様子。会場構成は毎回 Koizumi Studioが手掛けている

大雪木工の突板倉庫。この大空間は、2017年から度々展示会場として活用されている

貴重なロングインタビューの機会だったので、最後にデザインを学ぶ若い世代に伝えたい言葉を尋ねると「デザインの一番の楽しさは自分で見つけること、自分で気づいていくことなんです。最近の教育の問題として、先生が教えすぎてしまうことにも一因があると思うのですが、私は学生たちに聞かれたときも、全部人から聞いてしまってはもったいないので、『自分で考えてごらん』と言うんです。自分で調べてみたり、体験を通じて得た発見が一番楽しいし、役に立つと思うのです。基礎は教わった方が良いのですが、その先は自分で探っていって、手と頭をたくさん動かしながらデザインの喜びを感じてほしいですね」と語ってくれた。

「大雪の大切プロジェクト」のメンバーを含む大雪木工での集合写真

コイズミスタジオの直近の仕事としては、小泉さんにとって学生時代の恩師でもある建築家の中村好文さんとコラボレーションした飛騨高山の「遊朴館 HIDA GALLERY」のリニューアル(2025年10月4日グランドオープン)や、南部鉄器の及富と試作に取り組んでいるというユニークなデザインの鉄瓶など、幅広いプロジェクトが各地で進行中というので、今後の発表を楽しみにしたい。

MAKOTO KOIZUMI

家具デザイナー。1960年東京生まれ。木工技術を習得した後、デザイナー原兆英と原成光に師事。1990年Koizumi Studio設立。2003年にデザインを伝える場として「こいずみ道具店」を開設。建築から箸置きまで生活に関わる全てのデザインを手がけ、現在は日本全国のものづくりの現場を駆け回り地域との恊働を続けている。2015年には「一般社団法人わざわ座」を立ち上げ、手仕事の復権を目指す活動を開始。武蔵野美術大学名誉教授、多摩美術大学客員教授