Interview with TERUHIRO YANAGIHARA —part 1

1/2

方法はオーソドックスながら、自分なりのディテールでかなり攻め込んだ

— Teruhiro Yanagihara / TERUHIRO YANAGIHARA STUDIO

photography : Takumi Ota

words : Reiji Yamakura/IDREIT

ブランドのディレクションから、空間やプロダクトのデザインまでさまざまな領域で、自身のデザインと判断によって新たな価値を生み出すデザイナーの柳原照弘さん。今年の6月には、ブランドの立ち上げ時からクリエイティブディレクターとして、その世界観づくりを担ってきた有田焼のコレクション「1616 / arita japan」のショールームがオープンしたところだ。

今年3月にオープンした羽根木の「Mame Kurogouchi」を含め、2店の設計プロセスと、普段のデザインで大切にしていることなどを聞いた。

— 本拠地である佐賀県・有田に「1616 / arita japan」のショールームがオープンしたのですね。製造元の百田陶園とのプロジェクトでは、同社のフラッグシップである、パレスホテル東京店の開業時にお話を聞いたのが2012年のことでした。

はい。2011年にパレスホテル東京店の設計の相談があり、そこから、店舗デザインだけではなく、新しい陶磁器ブランドをつくろうと「1616 / arita japan」の開発が始まり、一部のプロダクトをデザインしながら、クリテイティブディレクターという立場で携わることになりました。完成した最初のコレクションをミラノサローネで発表し、また、直営店であるパレスホテル東京店がオープンしたのが2012年です。

柳原がインテリアデザインを手掛け、2012年にオープンしたフラッグシップショップ「百田陶園 パレスホテル東京店」 photography: Takumi Ota

当時から、ブランドが軌道に乗ったらゆくゆくは有田にある本店を「1616 / arita japan」に特化した店舗にしたいですね、と同社代表の百田さんと話をしていたのですが、それがついに実現しました。

— このショールームでは、ブランドが築いてきた世界観と空間の雰囲気がぴったりと合致しています。これは、クリエイティブディレクターとしてブランドを育ててきた柳原さんにしかできないことですね。

「1616 / arita japan」を立ち上げた時から、「有田の焼き物の技術を生かし、世界の人が日常のものとして使える器をつくる」というコンセプトはぶれていません。世界の人に訴求したいと言っても、インターナショナルなデザインを意図したわけではなく、さまざまな国の人たちが懐かしく思う要素を器のデザインに落とし込んでいき、有田の職人の精度で他では真似できないものをつくろうと開発したブランドです。

2020年5月に開業した「1616 / arita japan」有田ショールームの外観

特注のレンガや、オリジナルの配合による土壁や左官仕上げを多用したインテリア。右手に見える左官研ぎ出しの柱は、有田焼に用いる陶石を混ぜ込んで仕上げたもの。

ショールーム内に並ぶ、柳原がプロダクトデザインを手掛けたTY”Standard”シリーズのTY Mugなど。

右手前はショルテン&バーイングスがデザインしたS&B “Colour Porcelain“シリーズの繊細な色合いのテーブルウェア。

日本国内では、ちょっと外国っぽい器だねと言ってくださる人もいますし、海外の方は、自分たちが使い慣れた食器だけど、よく見ると日本らしい繊細さがあるといって選んでくれています。精度の高さは有田のアイデンティティーであり、僕たちがやるべきことだと思って継続して取り組んでいます。本社ショールームをつくるにあたっても、器づくりと同じ考え方に基づいて、日本らしくとかヨーロッパ風ということではなく、さまざまな地域、さまざまな言語を使う人たちが思い描く懐かしさや記憶のようなものを共有できる空間にしたいと考えました。

— 全体の配置はどのように考えたのでしょうか。

ここはもともと、百田陶園のショールームとして有田焼専門店が並ぶエリアの一角にあったスペースです。ショールームというと、一般的には陳列棚を数多く並べますが、ここでは全体をリビング空間のような構成とし、そこにキッチンやバスルームなどを設けることで実際に器を使う状況を感じてもらえるように計画しています。プロダクトが並ぶ棚はごく一部しかないので、商品を数多く見せるという意味では、ほぼ8割は無駄な空間ですが、生活の中に器があるシーンを見せることを優先し、店内のカフェでは製品を使ってもらうこともできます。

ショールーム全体をリビング空間のような構成とし、一部にはバスルームを設け、実際の生活の中に器がある様子を体験できるようにしている。

本格的なコーヒーマシンを置いたショールーム内のカフェでは、1616/arita japanの器で飲み物が提供される。

4種類のサイズの陶石をランダムに混ぜた、オリジナルの左官研ぎ出しで仕上げたカフェカウンター天板のディテール。

全体の印象は、見る人によってはミニマルな日本を連想するかもしれないし、デンマークの建築家、ヨーン・ウッツォンがつくる空間のように土着的な魅力、北欧のあたたかみを感じるかもしれません。

— 日本のブランドだからといって、日本の伝統的な空間を目指したわけではないのですね。

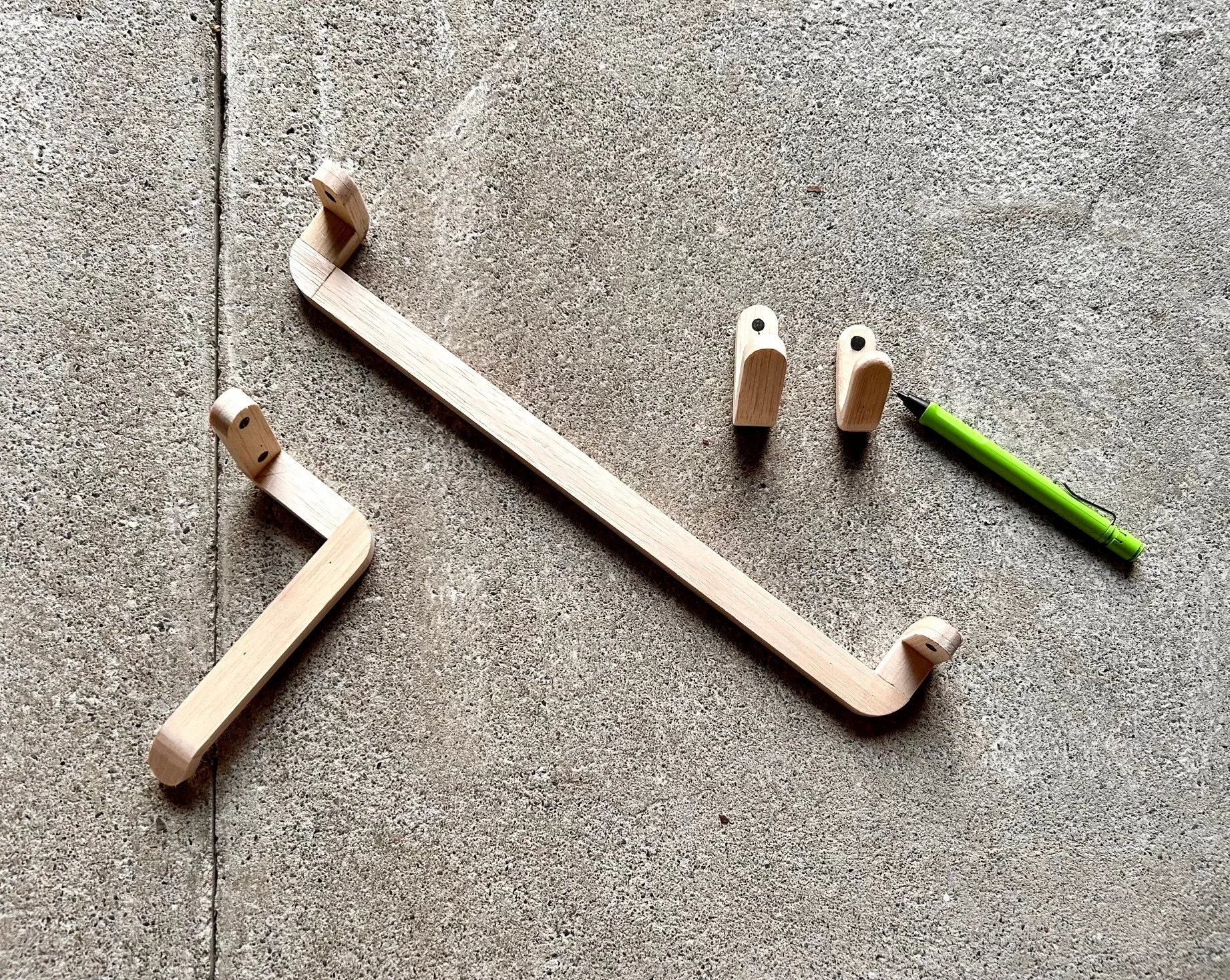

はい。素材や工法は古くから日本にあったもの生かし、ディテールへの配慮で個性を出そうと考えました。土着的な素材を使うと、角が柔らかく優しい印象になりがちなのですが、「1616 / arita japan」で心掛けたことと同様に、シャープさや表から見えない部分にこだわりました。

方法はオーソドックスながら、そこに対するアプローチは自分なりのディテールでかなり攻め込んだ、というデザインです。

特注のスライスしたレンガを天板に用いたディスプレイテーブルの側面は黒皮鉄板とすることでシャープな印象をつくり出している。極めて精度の高い1616/arita japanの有田焼を置くには、ラフな表情の天板が相応しいという考えから、粗い質感のレンガ素材が採用された。正面奥の壁は、有田焼をつくるのと同じ考え方でインテリアを構築するというコンセプトのもと、九州の土と有田焼の素材となる陶石を混ぜたもの。

柔らかい印象の土壁と金属の対比が、独特のリズムを生み出す壁のデザイン。土壁の見切りには厚さ2mmの無塗装の銅板が用いられた。

— 鉄板を使ったディスプレイテーブルは、その感覚をよく表していますね。

天板はレンガ素材、周囲は黒皮鉄板でつくりました。天板に合わせて側面をレンガやタイルにすると、全体がレンガの塊のようなぼやけた印象になるし、寸法があいまいで済んでしまいますが、鉄板を使うとミリ単位の精度でつくることができるので。天板は、レンガを焼成した後にスライスした特注の素材です。テーブル表面はラフなほうが繊細な有田焼が引き立つことから、スライスしたレンガは骨材が見える面を上にして使っています。

— かなりのこだわりですね。薄茶色の土壁も独特です。

土壁も同じ考え方で、シャープなエッジと陰影を見せるために側面は2mm厚の銅板で抑えています。土壁にしたのは、どうしても有田焼に使う陶石を入れて仕上げたかったからです。今は、左官材もカタログから選べる時代です。この空間との相性を考えた時に、流行りの研ぎ出しやカタログにある素材ではなく、この場所にふさわしく、また、この場所でなければできないものにしたくて、九州の土と有田焼に使う陶石を混ぜ込んでもらいました。均一な表面にはしたくなかったので、陶石のサイズは4種類を用意し、ランダムに混ぜたものです。また、白っぽく見える天井は、別の種類の陶石を混入した左官材で仕上げています。

— 一つひとつに理由があるのですね。モーエンセンのスパニッシュチェアはどうしたのですか?

これは、デンマークで見つけたアンティークです。内装には、土壁や無塗装の銅板など変化が味わいとなるものを選びました。家具の場合は、経年変化するスピードが空間よりもだいぶ遅く、新品ばかりだとそこだけ浮いてしまうため、アンティークを合わせています。新品の家具は、経年変化を楽しめる無塗装のアウトドア家具を展開しているデンマークの家具ブランドSkagerak、床や壁に使った無垢材は同じくデンマークのDinesenというメーカーの300mm幅のダグラスファーを採用しました。

デンマークで見つけたというアンティークのスパニッシュチェア。床にはダグラス無垢材フローリングを用いている。天井はオリジナルの陶石混入左官仕上げ。

— デンマークのものを多く取り入れたのは、なにか理由があるのでしょうか?

普遍的なものをつくりたいと考えた時に、北欧の建築や家具には、参考になるものがたくさんあります。自分たちの住む街に残るもの、生活に根付くものをつくろうとする姿勢は、日本のインテリアで求められる時間の速さとは異なるものです。また、一方では、自然を大切にするといった共通項もある。このショールームを考えるにあたって、デンマークのデザインに共感できる部分が多くあったので、そこから学んだものや彼らの用いる素材を自分なりに消化して、僕らにしかできない提案をしたいと考えました。

— 生活や時間という視点はとても興味深いです。今、振り返って大変だったことはありますか。

苦労したのは、仕上がりのニュアンスを職人の方たちに伝えることですね。実はこのショールームでは、素材や仕上げの選定に1年ほど掛けて実験を重ねました。例えば、左官でいうと、1度できても同じ風合いが再現できなかったり、人によって手の感覚が違うなど、細かなイメージを共有するまでが大変でしたが、このブランドのために新しい有田焼をつくり上げたのと同じように、プロセスを楽しむことができました。都心の店舗であれば、ここまでの試行錯誤はできなかったと思いますが、素晴らしい職人の方たちが面白がってくれたからこそ実現できた空間です。

柳原照弘さんへのインタビュー後半はこちら