Interview with YUSUKE SEKI —part 1

1/2

人の手の痕跡がある素材や、“手ぐせ” が感じられる仕上げをできる限り取り入れた

— Yusuke Seki / Yusuke Seki Studio

photography : Kozo Takayama, Kenta Hasegawa

words : Reiji Yamakura/IDREIT

東京と京都のスタジオを拠点に、店舗やホテルなどのインテリアデザインを数多く手掛けるYusuke Seki Studioの関祐介さんは、国内外で注目されるデザイナーだ。2020年8月に東京・桜新町にオープンした「OGAWA COFFEE LABORATORY」を始め、近年のいくつかのプロジェクトについて、デザインの背景にあるストーリーを聞いた。

東京・桜新町に2020年8月にオープンした小川珈琲の旗艦店「OGAWA COFFEE LABORATORY」 photography: KOZO TAKAYAMA

同店のカウンターの中央には、コーヒー豆を保存する円形の“蔵”を設けた。

— まず、1952年創業の歴史あるコーヒーロースターとして知られる小川珈琲のカフェ「OGAWA COFFEE LABORATORY」のデザインについて教えてください。

京都発祥の小川珈琲が、新業態を東京に出店するというタイミングで、同社のクリエイティブディレクションを手掛けているalphaの南貴之さんから声を掛けてもらいプロジェクトに参加しました。計画当初に要望されたことは、お茶を点てたり着物を着付けるような所作から感じる日本らしさや京都らしさがあると思うのですが、そうした“所作”や、コーヒーを淹れる手元の動きを大切にした店にしたいこと、“京都発”であることをどこかで感じられるようにしたい、という2点でした。

また、店内にコーヒー豆を保管する蔵があり、オーダーを受けてからコーヒー豆を取りに行き、お客さんの前で豆を挽いて提供するという一連の流れが組み立てられていたので、スタッフの動きに対応できるように、象徴的な引き戸を設けた蔵を中心にロの字型のコーヒーカウンターなどのレイアウトを考えていきました。求められる要素が多かったので、厨房のサイズや動線は特に丁寧に検討した部分です。

円形の大きなスライドドアを設けた蔵。来店者の好みを聞き、スタッフが豆を蔵まで取りにいき、コーヒーを淹れるオペレーション。

光を受けることで、木目のテクスチャーがより際立つ、浮づくり加工を施したラワン合板のカウンター天板。カウンターの小口にはラワンの無垢材をまわした。

— 店内中央のカウンター天板の表面が独特ですが、素材は何を使ったのですか?

現地を見たときに、自然光が多く入るスペースだったので、その光の受け取り方をどう空間に落とし込むかということを考えていました。そこで、光を受けた時に木目が感じられる素材として、カウンターとテーブルの天板には、浮づくり加工したラワンベニヤを使っています。人が触れる場所なので、小口にはラワンの堅木を回しています。天板のエッジは気を使ったところで、1.3mmだけ堅木が天板表面より高くなるように納めています。

— 手間を掛けた素材を丁寧に仕上げているのですね。カウンターの腰はどうなっているのですか。

カウンターの足元は、巾木代わりに白い和紙を貼り、三重にクリア塗装で仕上げました。和紙同士の継ぎ目は伝統的な日本建築のルールにのっとり、重ね幅9mmとしています。また、カウンター手前の床に見える石は、京都の市電の敷石を用いました。京都の街並みというと、石畳を思い浮かべる方は多いと思うのですが、あれは実は市電の敷石を再利用したものなんですね。京都の石屋さんでは今も取り扱いがあるので、それを見つけてきたものです。外の人がイメージする京都というのは、現代の京都とはかけ離れていることも多いですし、格子一つとっても、昔の伝統的な格子と現代の格子ではまったく別物と思うので、アイコンのように格子を使うようなデザインは避け、きちんと理由を語れる素材だけを選びました。

カウンターの腰の下端には和紙を貼り、足元には京都市電の敷石を埋め込んでいる。

テーブルは、Yusuke Seki Studioによるオリジナルデザイン。木部はラワン、テーブルの脚の間に固定されているのは、床と同じ京都市電の敷石。

— なるほど。家具のセレクトも落ち着いた印象でいいですね。

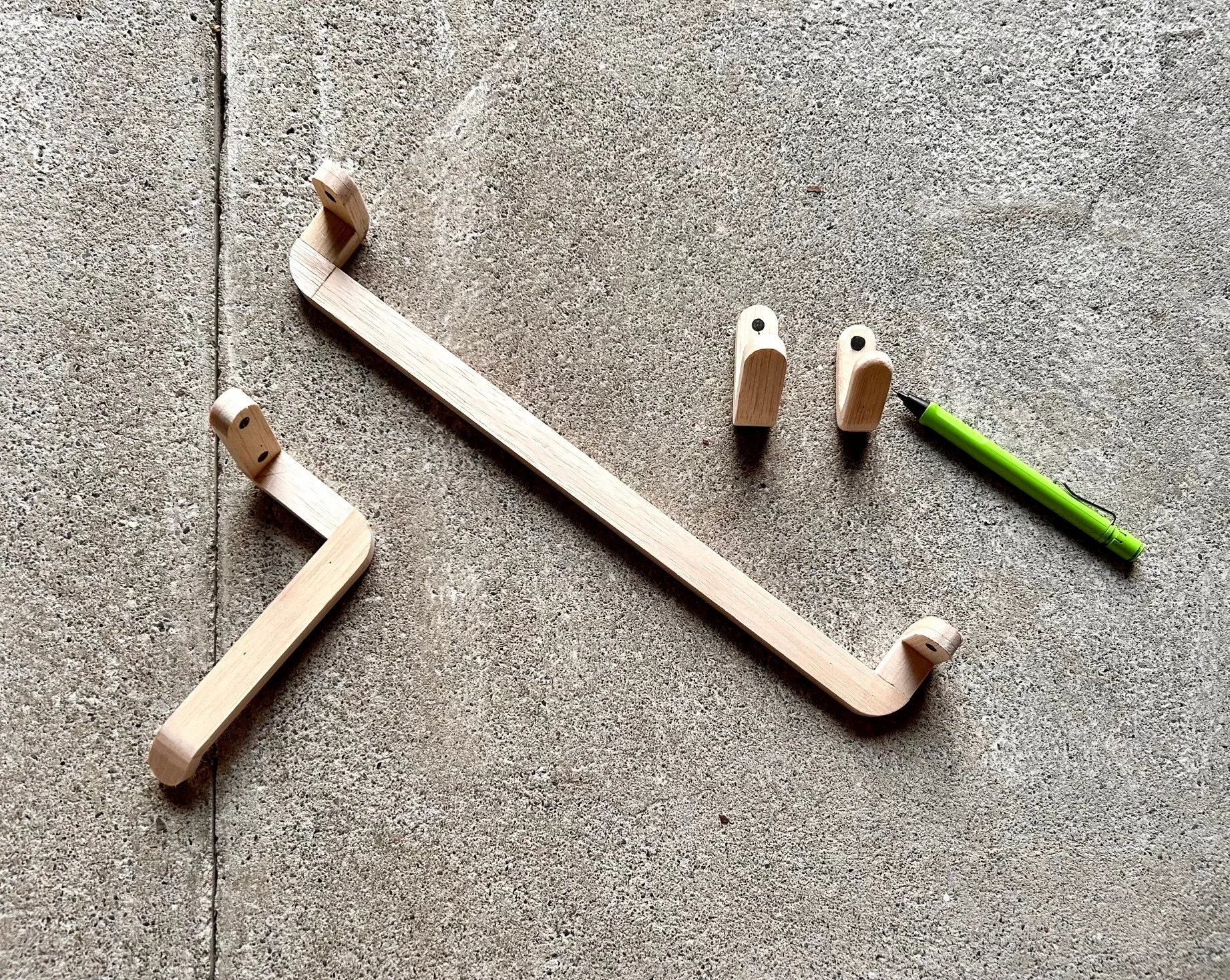

椅子は、日本ではまだあまり見掛けないバンコクのデザイナーのプロダクトを選びました。また、テーブルは僕がデザインしたオリジナルです。このテーブルは、いろいろな用途に対応できるように脚に挟み込む部材を替えるというコンセプトで数年前に原型をデザインしたもので、ここでは、市電の敷石を挟み、天板はカウンターと同じラワンの浮づくりとしています。

— このプロジェクトを振り返って、ポイントとなったデザインはありますか

ここで印象深いのは、入り口の足元にあるグレーチングに店名サインを付けたことですね。初めて現地を訪れたときに、このグレーチングはまめに掃除しなければいけないのでやっかいだと思いました。

エントランス手前にあったグレーチングには、切り文字状の店名サインをスチールで特注製作し、裏側から取り付けてアイキャッチとしている。店内の清掃に細心の注意を払う小川珈琲の社風も、このデザインの背景にあったという。

ただ、もしここにサインがあれば、お店の方がきっと毎日掃除してくれるだろうというアイデアが浮かび、また、入店時に必ず通るところなのでお客さんも見てくれると考えました。このスチール製サインは、想像以上に精度高く仕上がり、目を引くポイントになりました。

また、この店舗では、“所作を見せる”というキーコンセプトに対して、そうした人の動きを魅力的に見せるために、空間の中に人の手の痕跡がある素材や、手ぐせが感じられる仕上げをできる限り取り入れたいと考え、グレーチングの店名サインや、カウンターの浮づくりと和紙、また、藤を使った家具などを選択したことで、クラフトマンシップを随所に感じてもらえる空間になったと思います。

Yusuke Seki Studioが奈良県でリノベーションを手掛けた「HOUSE IN NISHIYOSHINO」。施主が暮らしていた母屋に“寄生”したような、既存櫓の上に新設された増床部分。 photography: Kenta Hasegawa

— 続いて、奈良県で手掛けた住宅のリノベーション「HOUSE IN NISHIYOSHINO」について教えてください。既存部の生かし方が特徴的ですが、どのような依頼から始まったのでしょうか。

この母屋の2階に住んでいた果樹園を営む施主から、現状は暮らしにくいので、広いリビングや子供のスペースのある家に改修したいという相談を受けました。現地を見に行くと、家の崖側に農具を置いていた古い櫓があり、ここは何かに使えるかもしれないと考えていたところ、求められた部屋が母屋には収まらず、櫓部分にせり出す計画としました。その後、櫓の構造材に傷みや虫食いがあることがわかり、一度完全に解体し、大工さんの工房で継ぎ木をした上で再び組み直しています。もとの印象を残したいと考え、一部の瓦屋根は残しました。補強した既存構造の上に、増床のための新たな構造を載せたので、昆虫に寄生して生きる冬虫夏草のように見えるかもしれませんね(笑)

改修前の様子。右側は、果樹園を営む施主が農具置き場として使っていた櫓。(写真提供:Yusuke Seki Studio)

解体中の様子。(写真提供:Yusuke Seki Studio)

— 屋外から見ると、既存の櫓上に“寄生”した感じがよくわかります。インテリアはどうなっているのですか。

倉庫として使われていた1階のワンルームは、夫婦の寝室を中央につくることで、回遊性を生み出しました。子供は近い将来、寮に入るため個室は不要とのことだったので、1階のL字型のコーナーは子供用のスペースに、2階は端にキッチンがある広々としたリビングとしています。施主は靴が好きな方だったので、置き場所をできるだけ広く取ろうと1階の玄関内に長さ10mほどの土間を設けたことで、土間からは個室に向かう右側の通路、子供スペースに直結する左側の通路、さらにリビングに上がる階段という三つの動線ができました。また、1階の玄関ドアの横、既存のシャッターがあった部分にはガラスを入れて外光が入れました。

玄関内には長さ10mの土間を設けることで、右手にあるベッドルームの左右両方から室内に入ることのできる回遊性の高いプランを実現している。平面図は「HOUSE IN NISHIYOSHINO」参照

1階のシャッターがあった開口部には腰壁を設け、ガラス窓を新設した。

広々としたワンルームとして計画した2階。ソファの右手奥はキッチン。

— 櫓の上には何があるのでしょう?

母屋に納まらなかった水周りを設けました。この増床部まわりでは、既存のサッシをそのまま残したので、室内に外壁や窓があるデザインとなっています。櫓については、無理にインテリアとして見せたりせず、ただ構造材として再利用するだけにとどめました。

増床部分を支える構造として、既存の櫓を生かした。

櫓の構造部材は、一度すべて解体し、傷みの激しい部分を継木して補強した上で、あらためて現地で組み立てたという。

かつて外壁だった外壁は、サッシごと既存のまま残している。

階段まわりに露出させた床の断面。

これを別のものに使おうとすると、しらじらしさが生まれてしまう気がするので、補強など十分に手は入れましたが、本来の用途のまま構造として使ったことが結果的によかったと思っています。“ハッキング”したかのような櫓の利用に加え、1階天井に露出させた鉄骨や、断面が露わになった階段のように、“バグ”のようなディテールが入り混じったことで、このあまりにも普通だった母屋の改修として、満足してもらえる回答が出せたのではないかと思います。

— 続いて、どうしても関さんに発想のきっかけを聞きたかった、大阪のファッションストア「I SEE ALL」についても聞かせてください。

ここは…

(後半に続く)

Yusuke Seki Studioの関祐介さんへのインタビュー後半はこちら