Interview with MASAKI KATO/ Puddle —part 1

1/2

ここでは、空間を飾るのではなく、“祝う”という人の行為に焦点を当てた

— Masaki Kato / Puddle

photography : Nacasa & Partners(IWAI OMOTESANDO)

Kozaburo Iwakiri/HAKUHODO PRODUCT'S INC (EN studio)

Takumi Ota (KINOSAKI RESIDENCE)

words : Reiji Yamakura/IDREIT

EN

現代にふさわしい結婚式場のあり方をコンセプトから施主と共に考えた「IWAI OMOTESANDO」、撮影スタジオという機能要件のみならず、そこに求められる豊かさを構築するために、一見無駄に見えるような広々としたスペースをデザインした「EN studio」、築50年超の木造建築の魅力を生かしながらリノベーションした「KINOSAKI RESIDENCE」という三題を例として、Puddleを率いる加藤匡毅さんに自身のデザインの考え方について話を聞いた。

「IWAI OMOTESANDO」のアプローチに、参列者の気持ちを高めるために設けられた参道。 photography : Nacasa & Partners

結婚する2人からの手紙を入れるポストを壁一面に設けたレターギャラリー

モルタルで仕上げられた、IWAI OMOTESANDOのセレブレーションホール。中央の丸窓からは外光が差し込む

— まず、今回初めて手掛けられた、結婚式のための空間デザイン「IWAI OMOTESANDO」のデザインプロセスについて聞かせてください。

この計画は、これまで6年間、自分たちの式場を持たずにオーダーメイドのウエディングを仕掛けてきた企業が、次のステージとして初めて自らの場所を設けるというチャレンジでした。

「式場というものを改めて考え直す」ことがスタートとなりました。単なる新しい結婚式場のデザインという依頼であれば、ここまで深く関わることはなかったと思うのですが、「式というのは人生の一瞬の出来事だが、その建物があることで、式に至るまでの日々とその後の人生にも関わっていけるようなリアルな場にしたい」という要望を受け、彼らのフィロソフィーを聞き取りながら、空間提案のもとになるプログラムからチーム一丸となって組み立てていったプロジェクトでした。

— デザインに対する要望はどのようなものでしたか。

まず最初に、「普遍的なものにしたい」と。また、「不要な装飾の無い、本質的な空間」が望まれました。そこで、なぜ装飾がいらないのか。なぜ、結婚式のための華やかな空間が多くあるのだろう、というところまで遡って議論するうちに、結婚する2人をお祝いするだけではなく、祝福しに来てくれる人に対して感謝を伝え、“参列者を含む全員が主役になる”という考え方に至り、ある意味、主従が逆転したコンセプトを建築に宿しました。

— とても興味深いアプローチですね。確かに、日本で一般的な結婚式場は、非日常感をテーマにしたものが多く、人によっては演出過剰と感じるかもしれません。

ここでは空間を飾るのではなく、“祝う”という行為に焦点を当て、参列者が祝う気持ちを高めながら入室できる参道を外部に設けたり、主催者から参列者への手紙を受け取るレターギャラリーを設けることで、参列者の気持ちに影響を与える場所を計画し、その機能にふさわしいデザインを考えていきました。

— セレブレーションの部屋が、とても地味なグレーで塗り込められていることには驚きました。

ここでは、参加者全員を包み込む “カド”の無い空間にするというコンセプトをまず考えました。当初は白や薄い色を使うことも検討しましたが、空間がでしゃばり過ぎず、かつ白や黒が映える色として、あえて素材そのままのモルタル仕上げを選択。また、洞窟の中や、胎児期のような、人の原体験につながるような空間構成を意識し、暗い空間の中央に丸窓を設け、結婚する2人が立つところに一筋の光が差し込むデザインとしました。

また、参列する家族同士が向かい合うベンチを設け、ここに集う人が1人でも欠けていたら、2人の今日はなかったと感じられるような構成としています。

— 素材やディテールついても、個性的なものが見られますね。

「普遍的」というテーマに対して、古来日本にあるものを多く採用しました。中庭の植栽には明治神宮に生えている種を用い、バンケットのカウンターには国産の石である札幌軟石を使いました。また、レターギャラリー入り口のガラス引き戸には壁側を手掛けの形状に切り欠いたり、水引の形をした装飾をセレブレーションホールのドアハンドルに用いるなど二つのものが対となる意匠を多く取り入れています。

レターチャラリーの引き戸は、手掛けの形状に壁を切り欠いたデザイン。 photography : Nacasa & Partners

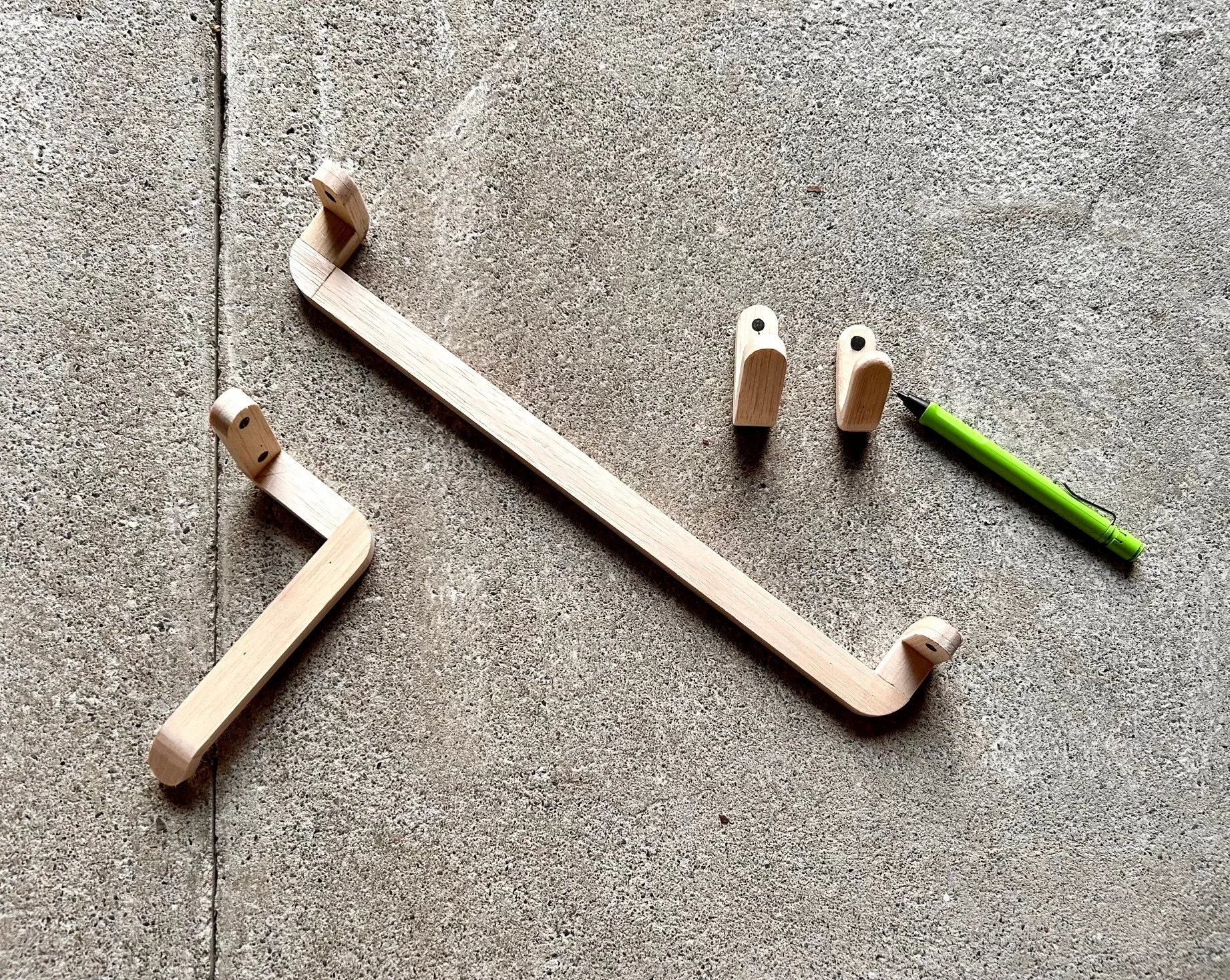

水引の結び方からインスピレーションを得たドアハンドルの意匠

全体を振り返ると、施主の確固たるフィロソフィーを元に、彼らと共にプログラムを含めてつくり上げていく設計プロセスとなりましたが、空間化する手掛かりがない中で議論を重ねたことで、常識にとらわれずにチャレンジを続ける「CRAZY WEDDING」というブランドにふさわしく、また、“祝う”という行為の本質を感じられる場ができたように思います。

元倉庫だった建物を利用して計画された「EN studio」の撮影スタジオ。 photography : Kozaburo Iwakiri/HAKUHODO PRODUCT'S INC

— 続いて、機能性が求められる撮影スタジオに、大小さまざまなデザインエレメントを付加していったという「EN studio」の設計について聞かせてください。

僕たちPuddleでは普段から、「使う人が一番大切」という思いでデザインをしているのですが、まさにそこに共感していただいたことで始まったプロジェクトでした。

依頼時に言われたのは、「日本には、機能的に優れたフォトスタジオはたくさんあるが、そうした機能だけではなく、使い手である在籍フォトグラファーやクリエイターたちが熱狂するようなスタジオを持ちたい」と。使い手ではなく、運営側優先でつくられた施設には、ユーザーへのホスピタリティーが足りないと言うのですね。それに対して、アメリカには、撮る人と撮られる人のテンションが上がり、もう一回あのスタジオで撮りたい!とフォトグラファーが涎を垂らす施設があるというので、施主とともにLAに視察に行きました。そこで目線を共有した上でデザインしたのが、このEN studioです。

— なるほど。機能は高くてもユーザー目線の施設が無い、という見方はおもしろいですね。

ここでは、とにかくフォトグラファーのモチベーションが上がる空間を目指しました。逆説的ですが、「無駄なスペースをつくりましょう」と提案し、広々としたレセプションやギャラリーなど、それがあることでユーザーの気持ちが上がり、豊かさが生まれるようなアイデアを形にしていきました。

— エントランスまわりのスペースは、この白い大きな箱の中で、さまざまな機能が集まったポイントとなっていますね。

そうですね。写真作品やそこで撮影される方たちというは、それぞれ個性が生きているので、ここに置かれるものは、“個”の魅力があるものを散りばめようと考えました。カウンターは、現場の土や、この倉庫の床を研磨した際に出た破片を混ぜ込み、一部着色した左官材で仕上げています。これは、光の粒子を記録する写真にちなみ、粒の集積による表現を試みたものです。

また、同社に所属するフォトグラファーの作品集を展示するギャラリーには、木目を横方向にダイナミックに見せる棚や無垢材の重々しいテーブルを置くなど、ナチュラルなものや現地で偶然手に入る素材を合わせ、予定調和になることを避けました。

各要素をミックスした上で整然と配置したことで、現代の東京らしい空間となったように思います。

斜め方向の張り目を持つ“梁”を残してリノベーションされた「KINOSAKI RESIDENCE」 photography : Takumi Ota

— 最後に、これら二つの商業的なプログラムに沿ったデザインとは異なる、築50年を超える建築を住居としてリノベーションした「KINOSAKI RESIDENCE」のデザインについて聞かせてください。

ここは、志賀直哉の小説の舞台としてもよく知られる兵庫県の温泉街・城崎で、検番と呼ばれる、芸者さんの寄り合い所として使われていた建物を施主が気に入って、購入したものをリノベーションするプロジェクトでした。

一度現地を見て、レイアウトまで決めた後に解体を始めたところ、小屋裏に独特の張り目の梁が出てきました。他では見たことが無い、この場所の歴史を強く感じさせる素晴らしいものだったので、施主と話し合い、ここだけは指一本触れずに保存しようと決めました。

— 検番らしい特徴的なものとして、3階にあった舞台もそのまま残しているのですね。

舞台は、住居という用途に適合させるために、奥行きを半分程度にカットして小上がりのスペースとして再配置しています。また、表面にはペイントが塗り重ねられていたのですが、すべてを丁寧にサンディングすることで、50年前の素の表情を出すことにしました。この工事を担当した施工会社は、とても勉強熱心な方々で、僕が過去に東京や京都で手掛けた仕事をわざわざ見に行って、既存部や素材感をあえて残したPuddleらしい仕上げの風合いを理解した上で、施工にあたってもらえたのはとても助かりました。

僕たちはいつも、敷地状況や建物の既存部分にある価値を見つめ直し、どの部分を残し、どの部分を改良していくのかという視点を重視しているのですが、まさにそうした考え方でデザインを進めたリノベーションでした。

(後半へ続く)

Puddle 加藤匡毅さんへのインタビュー後半はこちら「Interview with Masaki Kato/Puddle -part 2」